Mattonella

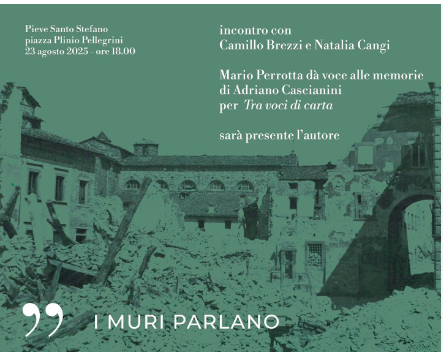

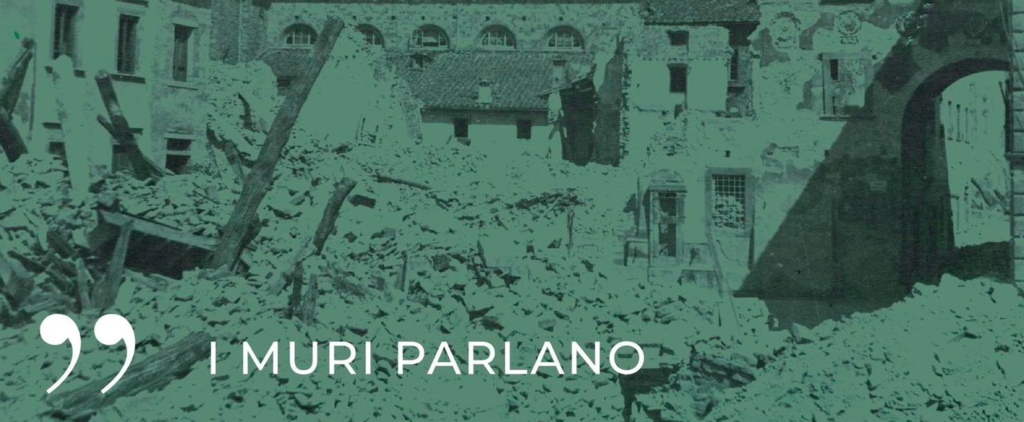

Era più o meno fine agosto 1944 quando Pieve Santo Stefano, un piccolo paese in provincia di Arezzo sulla Linea Gotica, fu rasa al suolo ottantuno anni fa. Gli abitanti erano stati sfollati e le case minate ridotte in macerie. Restavano in piedi solo alcuni muri, spettri di una vita passata, finestre sul vuoto. E se questi muri potessero parlare, cosa direbbero? È questo il senso del progetto “I muri parlano”, una delle tante iniziative nate attorno all’Archivio Diacritico Nazionale di Pieve Santo Stefano, presentata lo scorso 23 agosto 2025 nel Teatro Comunale Giovanni Parini. Ed è da qui che ho catturato la parola Mattonella.

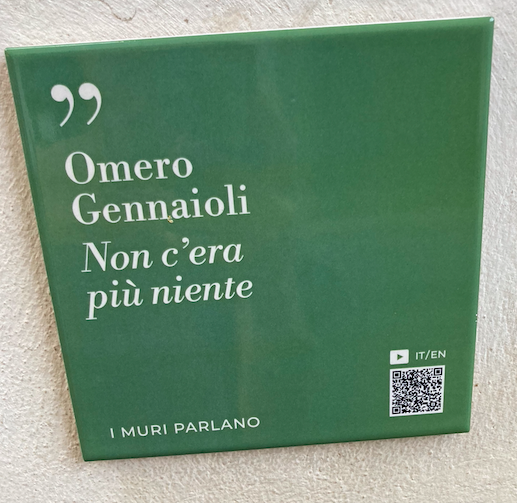

Il progetto, ideato da Diego Dalla Ragione, prevede la raccolta di materiale fotografico e la realizzazione di contenuti audio/video fruibili come in un museo. Inquadrando il QR code che si trova sulle speciali mattonelle verdi realizzate in ceramica e attaccate su muri simbolici per il paese di Pieve Santo Stefano, si possono riscoprire i ricordi di persone nate e cresciute in questo luogo, che rievocano il paese prima che fosse raso al suolo. La città si trasforma così in un percorso narrativo: “Un percorso che racconterà venti muri”, ha spiegato Natalia Cangi, Direttrice organizzativa della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, “che tornano a parlare grazie alle simboliche mattonelle, raccontando in italiano e in inglese la storia di Pieve prima e dopo l’agosto del ’44″. La narrazione presenta un inizio e una fine idealizzate: la prima è la mattonella di Omero Gennaioli a Palazzo Pretorio, intitolata ‘Non c’era più niente’, mentre l’ultima è la testimonianza di Adele Cangi all’Asilo Umberto I. Tuttavia, ciascun visitatore potrà comporre liberamente la propria narrazione una volta completato il percorso. Attualmente, le mattonelle sono quattro: quella intitolata ‘Il capolavoro salvato’, si trova in via Roma 25, accanto all’ingresso della Forestale e riguarda la memoria di Adriano Cascianini; la mattonella di Omero Gennaioli è situata sulla parete di Palazzo Pretorio, ingresso del Museo del Diario, e quella di Adele Cangi sul muro dell’asilo Umberto I. La quarta mattonella, dedicata a Grazia Cappelletti, sarà inaugurata giovedì 18 settembre, in apertura delle manifestazioni del Premio Pieve 2025.

Durante l’evento dedicato all’autore Adriano Cascianini e alla sua mattonella ho potuto ascoltare la storia di Adriano dalla sua voce e dalla narrazione dell’autore e storico Camillo Brezzi. Moderava l’incontro Natalia Cangi e lo introduceva il Sindaco di Pieve Claudio Marcelli. Oltre alla presenza dell’autore, estratti delle sue memorie sono stati letti dall’attore Mario Perrotta, voce del progetto “Voci di carta”. La mattonella dedicata a Cascianini racconta dell’opera sopravvissuta nella Chiesa distrutta di San Francesco: il capolavoro salvato, l’Assunzione della Vergine dei della Robbia, ora esposta nella Collegiata di Santo Stefano.

L’Archivio di Pieve è nato come un’istituzione nazionale per tramandare le storie dei singoli individui, formando così la Storia collettiva. Nel progetto Pieve ’44, le testimonianze locali sono state convogliate per far parlare i muri di questa cittadina. La testimonianza scritta di Adriano Cascianini è un insieme di frammenti di memorie che, dopo anni, ha deciso di rendere pubblici, sollecitato dalla stessa Natalia Cangi e dalla storica Valeria Landucci. È scritta con la voce del bambino di allora, sfollato e tornato a Pieve dopo lunghi mesi di spostamenti. Include le riflessioni dell’uomo adulto, che rimescola queste memorie vive, evocando le percezioni uditive, olfattive e visive di quel bambino.

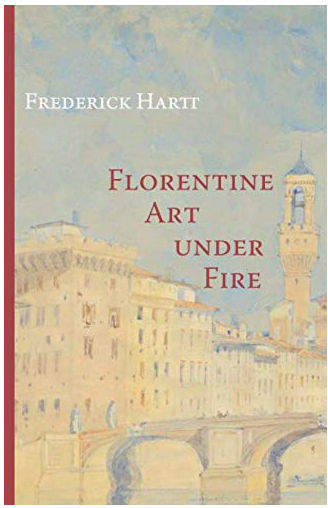

“Adriano ricorda le persone della sua famiglia, i mestieri, i palazzi, tutti i luoghi e i personaggi hanno un nome e un cognome, in una sorta di censimento di Pieve del ’44”, ha spiegato Camillo Brezzi. La mattonella dedicata ad Adriano Cascianini contiene la storia della pala cinquecentesca della scuola dei Della Robbia, l’Assunzione della Vergine, rimasta intatta su un muro non crollato dell’abside della Chiesa di San Francesco; eroici resti di un lungo conflitto, in quanto solo un unico muro aveva resistito, mentre gli altri erano andati in macerie. Da quel muro svettava la pala dei Della Robbia. La storia, corredata da una foto dell’opera ancora in piedi, è raccontata dall’americano Frederick Hartt nel suo diario pubblicato nel 1949 ‘Florentine Art Under Fire’. Esiste una traduzione italiana di questo volume, ‘L’arte fiorentina sotto tiro‘, pubblicata nel 2014 da Firenze Leonardo, che esplora le opere d’arte fiorentine e toscane salvate durante la Seconda Guerra Mondiale, raccontando storie di eroismo e dedizione nella preservazione del patrimonio culturale.

L’autore si fece tramite per portarla in salvo, coinvolgendo un gruppo di americani desiderosi di acquistarla, ma in cambio avrebbero dovuto ricostruire la chiesa. I pievani si opposero, poiché quella pala era tutto ciò che rimaneva loro. Hartt nel suo diario riflette su questo attaccamento: quelle persone, che avevano perso tutto, erano disposte a lavorare duramente e a sacrificarsi per mettere in salvo l’unica cosa veramente bella del loro paese. E Adriano Cascianini, che ritrovò nel libro di Hartt lo specchio della sua memoria personale di bambino, racconta di come lui e altri ragazzini si nascondessero a guardare lo scalpellino che lavorava a staccare la pala dalla parete, pezzo dopo pezzo, per poi adagiarla a terra e portarla in salvo, affinché potesse essere riposizionata nella Collegiata di Santo Stefano.

La parola Mattonella, in ceramica, come le magnifiche ceramiche dellarobbiane, mi arriva in un contesto dove vengo fin da bambina, dove sono tante delle mie memorie che si intersecano alle emozioni di oggi nell’ascoltare una storia singola che si fa memoria collettiva. Adriano racconta come, da sfollato nel paese di Cercetole, seguisse sua nonna lungo un sentiero da cui non si vedeva Pieve Santo Stefano, ma da dove si udivano le esplosioni e si vedevano le fumate. Quel rumore e quei fumi rappresentavano per lui l’odore e l’angoscia della guerra. Ricorda a un certo punto una fumata rossa e sua nonna dire: “Questa è la casa dei Ferroni”, un’ipotesi probabile nella sua immaginazione, dato che la casa era costruita interamente in mattoni rossi. “Ricordo che la nonna e la mamma pregavano, dicendo, recita con me, Gesù, salvami perché periamo”, aggiunge Cascianini. Che conclude: “Oggi possiamo ripetere questa frase anche rispetto alle guerre attuali”.

Questo è un punto che torna a sottolineare anche Natalia Cangi, alla fine dell’incontro, con parole che non possiamo ignorare. Non possiamo non cogliere nei ricordi di Cascianini il richiamo a ogni guerra e quindi alle guerre attuali. “Stiamo assistendo oggi a deportazioni simili a quelle che si verificarono ottantuno anni fa qui a Pieve”, conclude la Cangi. “Speriamo che queste memorie aiutino a superare i momenti drammatici della storia contemporanea.”