Foresta

Può una foresta venduta e tagliata a Tokyo rivivere negli alberi dei boschi che circondano una Chiesa recuperata in Umbria, la Chiesa di San Zeno nella Valle del Minima? È successo grazie al potere della letteratura, dialogando con Radhika Jha, autrice del libro “La foresta Nascosta” (Sellerio Editore 2024). Ci siamo incontrate per un evento organizzato dalla San Zeno APS, di cui sono felicemente promotrice, per parlare del suo ultimo romanzo dal titolo originale “The Hidden Forest”, tradotto in italiano da Gioia Guerzoni.

Radhika è nata e cresciuta a New Delhi, in India, e ha scritto di cultura, ambiente ed economia sullo Hindustan Times e su Businessworld. Ha lavorato per la Rajiv Gandhi Foundation, occupandosi dell’educazione dei figli delle vittime del terrorismo in India. Ha portato esperienze personali e culturali nella sua scrittura, che abbraccia temi di identità, di appartenenza, di perdita di tradizioni in virtù dell’avanzare della modernità.

Oltre a “La foresta nascosta”, è conosciuta in Italia per i suoi precedenti romanzi: “L’odore del mondo” (Neri Pozza 2001) e “Confessioni di una vittima dello shopping” (Sellerio 2014). È autrice anche della raccolta di novelle dal titolo “L’elefante e la Maruti” (Neri Pozza 2004). Ci siamo trovate vicine di casa, avendo scelto entrambe di adottare l’Alta Valle del Tevere come residenza. Radhika ha trasformato la ex scuola elementare di Petrelle (comune di Città di Castello) nel suo rifugio, portando con sé gli odori e i sapori dell’India e creando un’atmosfera accogliente per la sua famiglia e i suoi ospiti. Quando l’ho incontrata la prima volta, mi ha invitata a cena che mi ha calata nei profumi delle spezie e nei racconti di esperienze di vita.

Leggendo i suoi libri sono poi entrata nei mondi e nei personaggi ai quali ha dato vita scrivendo. Ed è stato così che è nata l’idea di dialogare nella Chiesa di San Zeno lo scorso 19 Agosto. La parola foresta ha fornito un gancio tra l’ambientazione del suo ultimo romanzo e il nostro contesto rurale. Da una parte un giovane giapponese, il suo forzato ritorno alle radici e il profondo senso di perdita legato alla distruzione di quella che lui ricordava come la foresta misteriosa attorno al tempio dove suo padre era un sacerdote shintoista. Dall’altra gli abitanti di una valle umbra, tra due castelli medioevali circondati da colline ricoperte di foresta. Abitanti che faticano a mantenere un presidio a salvaguardia della storia e dell’ambiente contro l’avanzare della modernità, incarnata da agricoltura intensiva, del tabacco storicamente, ma oggi di potenziali allevamenti allevamenti di animali destinati al macello.

Leggiamo da “La Foresta Nascosta”: ‘In quel momento gli venne in mente un’immagine, tanto inaspettata quanto sorprendente. (…) Era la densa massa di alberi che circondava il tempio e che gli dava il suo nomignolo, Hikinomori Jinja, il Santuario della Foresta Nascosta. Nella proprietà c’erano più di cento alberi e almeno una dozzina di specie diverse: hinoki, magnolie dalla foglie scure e lucide, zelkova, pini bianchi e neri, querce, aceri, ippocastani, betulle, e poi ancora katsura, sawara e cedri giapponesi. Avevano tutti almeno cento anni, i loro rami erano intrecciati così fitti da sempre un unico enorme albero con tanti tronchi ausiliari più che una foresta, e le loro foglie formavano una volta che creava un perenne crepuscolo. Da bambino era convinto che gli alberi fossero spiriti, kami affamati le cui mille braccia lo avrebbero intrappolato se si fosse addentrato troppo nella foresta. E nessuno avrebbe mai trovato il suo corpo, nascosto dalle foglie’.

Nei precedenti romanzi la narrazione di Radhika si era focalizza su donne che affrontano sfide immense e cercano la propria emancipazione in culture dove il loro ruolo è spesso subordinato a quello maschile. Ne avevo scritto catturando la parola Odore. “La foresta nascosta” esplora il tema della ricerca della propria autenticità. In questo caso, il protagonista è maschile: un giovane uomo originario di Tokyo, che ha deciso di lasciare le proprie radici giapponesi per perseguire una carriera di architetto a New York. La vita lo porta a confrontarsi con la perdita del padre, spingendolo a tornare in Giappone e a riconsiderare la sua eredità culturale. La decisione se vendere o non vendere il tempio ereditato dal padre/sacerdote lo porterà a riconnettersi con le proprie radici e la propria spiritualità.

Durante l’incontro, Radhika ha parlato del suo percorso nella scrittura. Una scoperta, quella di essere scrittrice, avvenuta a causa di un momento oscuro, di una malattia, un ricovero un ospedale che la costringe a un mese di riposo forzato. In preda alla noia, su consiglio del padre, Radhika scrive il suo primo romanzo, “The Smell”, in cui c’è molto di lei, della sua cultura di origine. Il primo romanzo è qualcosa di speciale, ci racconta, che non si ripeterà e dove confluisce molto della propria autobiografia. Dopo il successo di questo libro, subentra in lei il dubbio relativo alla capacità di scrivere di altri personaggi, altri mondi, lontani dal proprio. Ed è questa la spinta che la porta a cimentarsi con cinque racconti. Quasi come una sfida, l’autrice abita storie diverse, con personaggi che hanno a che fare con i suoi incontri in India ma che, seppur nascendo dalla sua penna, prendono una propria strada. E questo rende Radhika consapevole del suo essere scrittrice.

“La foresta nascosta” è il secondo libro ambientato in Giappone, dove Radhika ha vissuto e ha imparato la lingua. E in effetti nella traduzione italiana ci sono tante parole giapponesi che sono rimaste tali. L’autrice ci spiega come calarsi nel personaggio sia una sorta di discesa profonda, molto simile alla meditazione. C’è un passo del romanzo in cui il protagonista riflette su alcuni aspetti architettonici del tempio di suo padre: ‘E se l’architettura del santuario non fosse altro che un connubio tra luce e oscurità?, pensò. Era la luce a plasmare il mondo. L’oscurità unificava ma privava anche della forma. E se il santuario stesso fosse stato un passaggio tra il mondo informe dello spirito e il mondo materiale della luce? Forse la sua architettura lo imitava inconsapevolmente. La nascita non era fosrse un ennesimo passaggio? (…) Certo, pensò sempre più eccitato, immaginando la struttura del santuario su carta come il disegno di un architetto, era proprio così. Il santuario era composto da quattro aree distinte ma collegate tra loro, ma in ognuna la quantità di luce e di buio era diversa. La parte più esterna, che comprendeva i gradini che portavano al santuario, la cassetta delle offerte e la campana, era parzialmente esposta alla luce del sole, anche se il tetto sporgente del portico creava ombra – un primo indizio che il santuario non era come gli altri spazi. Oltre le porte, dove sedevano i fedeli, la luce entrava ancora dal mondo esterno. Ma era diluita, mescolata con le ombre e con la fioca luce della lampada proveniente dalla zona dei sacerdoti. Il terzo spazio, dove si trovava l’altare e dove i sacerdoti facevano le offerte, era il più grande e il più riccamente decorato. Qui la luce naturale era quasi del tutto assente. I colori dei paramenti brillavano nel bagliore soffuso delle lampade e la luce del giorno si poteva solo intuire, riflessa debolmente nello specchio dell’altare. Poco oltre, salendo una serie di gradini, si trovava lo spinati, la dimora dei kami, in cui solo il sacerdote poteva entrare, e quello spazio rimaneva al buio, non apparteneva agli esseri umani’.

Mentre scrive questo passaggio, Radhika sente di aver capito quanto stesse abitando il personaggio. Non era lei a costruirlo, ma lui stesso a guidarla e farle conoscere pensieri e scoperte che lo riguardavano. Conoscere una lingua nel profondo significa calarsi nella cultura e nella vita delle persone che parlano quella lingua. E questo vale quando si scrive nella propria lingua madre, di personaggi altro da te, o quando si scrive in un’altra lingua. Ho percepito questa conoscenza profonda leggendo il capitolo intitolato “I mille nomi della pioggia”: ‘Pensò ai tanti nomi della pioggia: u o ame, akiame per la pioggia d’autunno, kosame o biu se leggera, delicata, konukaame quando cade finissima come in quel momento, o forse era già diventata saiu, ooame è la pioggia più forte, fukiburi quando piove mentre guidi, ubiyou quella gelida. La pioggia fresca si chiamava reiu, quella fredda che poteva diventare grandine era bisame‘.

Al di là della trama, della storia dal ritmo incalzante, “La foresta nascosta” contiene tanti livelli di lettura. C’è il livello di identificazione con il percorso di scoperta della propria autenticità: ognuno di noi ha la propria foresta nascosta. Ci sono le descrizioni dei luoghi dove il protagonista si muove, che ci immergono nella poetica sensoriale del mondo giapponese. Ci sono metafore sul senso dell’oscurità e della luce, sulla coesistenza di luci e ombre e sull’importanza dell’ascolto di sé per poter accogliere l’altro da sé. C’è poi il tema ambientale, nella descrizione dei Kami, delle relazioni tra questi esseri e ogni creatura vivente. Infine c’è la storia della modernizzazione del Giappone, un processo che ha portato in pochi anni alla perdita di luoghi e di memoria.

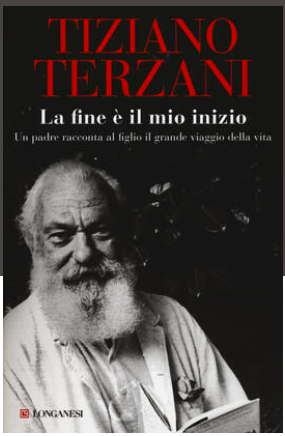

Come diceva Tiziano Terzani, parlando al figlio Folco nel libro “La fine è il mio inizio” (Longanesi 2006): “Io in Giappone ci avevo lavorato alcuni mesi nel 1965, per l’Olivetti. Era un paese modesto, allora, perché era povero. Usciva dalla guerra e non era ancora ricostruito. (…) Quando sono tornato nel 1985 (…) era proprio un altro Giappone. Era diventato un Giappone ricco e arrogante. (…) La modernità distruggeva tutto. Io sono di Firenze e una delle grandi cose di Firenze è che pur non sapendo fare niente di nuovo che sia bello, la città ha almeno saputo conservare il bello vecchio, così che se un giorno qualcuno vorrà ripartire da una misura di bellezza e di armonia potrà rifarsi a quella. Nel Giappone a cui noi siamo arrivati, ogni giorno vedevi i bulldozer che distruggevano intere strade con le casine in cui abitavano i giapponesi della vecchia Tokyo e che davano vita alla città, per far posto a grattacieli per uffici. La gente che ci viveva veniva cacciata nelle periferie più squallide. Tu pensa cosa vuol dire crescere in una città in cui non hai nessun punto di riferimento”.

L’architettura si sviluppa nella ricerca di equilibrio tra tradizione e modernità, spiega Radhika. Per questo l’occhio del protagonista architetto offre una prospettiva universale. Una prospettiva dalla quale affacciarci mentre siamo seduti in una Chiesa del 1300, abitata, abbandonata, abitata di nuovo, che ci auguriamo continui a presidiare la foresta circostante, i due castelli, uno in alto uno in basso, e la Valle del Minima che si snoda lungo l’omonimo corso d’acqua.