Finestre

Dalla mia finestra, la nebbia dissolta lascia spazio alla brina, come se si fosse appoggiata sull’erba per squarciare il cielo e mostrare l’orizzonte nella prospettiva di strati di colline sempre più oltre, fino ai contorni netti del Monte Nerone. Eccomi all’appello per l’ultimo giorno nuovo di un anno ormai vecchio e stanco, un giorno che mi è dato di vivere anche per chi non c’è più. Ricordando le anime di coloro che nelle scorse mattine mi chiamavano dalle profondità di un cielo ovattato, quasi un mare piatto e spumoso, penso a “Finestre sul mondo. 50 scrittori, 50 vedute”, (Edt Editore) di Matteo Pericoli . Quando l’ho aperto la prima volta, credevo fosse un libro di vedute e ho trovato invece un libro sull’animo di chi scrive, che in fondo è un po’ lo stesso soggetto. Ci sono 50 illustrazioni dell’autore per 50 finestre dalle quali parlano 50 scrittori, perché sono quelle dalle quali guardano o non guardano quando scrivono.

Omar Pamuk si affaccia sul Bosforo che si apre sul mare di Marmara, sul Corno d’Oro di Istanbul e le sue moschee: “So che una parte di me è sempre affaccendata con una certa parte del paesaggio, segue i movimenti dei gabbiani, degli alberi e delle ombre, avvista le barche e controlla che il mondo sia sempre laggiù, sempre interessante e che sempre mi sfidi a scriverne: una certezza che serve agli scrittori per continuare a scrivere e ai lettori per continuare a leggere”.

Tim Park invece guarda un cortile milanese, lui scrittore e traduttore che vive tra due culture: “Si tratta del normalissimo cortile di un condominio popolare anni sessanta a Milano, il mio balconcino è sospeso sopra il portone di ingresso, affacciato su altri balconcini più in alto e di fianco, alcuni animati da piante, cani, gatti, canarini, altri usati come deposito di vecchie biciclette, passeggini, carabattole. (…) lavoro con la schiena rivolta alla finestra aperta sui cani che sbbaiano, un ragazzo che parla nell’iphone del suo balcone, una creatura disgraziata che ogni tanto lancia un grido per la strada. (…) Io però metto i tappi nelle orecchie (…). Più o meno alle dieci e mezza il sole mi scova e una chiazza di luce mi rivela quanto tempo è trascorso da quando ho passato l’aspirapolvere sul pavimento di legno. Troppo. Aggrotto la fronte e alzo la luminosità di quest’altra finestra di cui sto scrivendo”.

Nadine Gordimer scrivevada Johannesburg in Sudafrica: “Dalla mia finestra si vede la giungla. (…) La mia scrivania è scostata a sinistra rispetto alla finestra. Quando sono seduta ho di fronte una parete nuda. (…) Non credo che uno scrittore di romanzi abbia bisogno di una camera con vista. Il suo panorama: l’atmosfera, l’ambiente, il clima degli individui che sta portando in vita. Quello che provano e vedono intorno a sé è quello che lo scrittore prova, vede, vive”.

Maria Kodama, moglie di Jorge Luis Borges e fondatrice e presidente della Fundacion International Jorge Luis Borges e dell’omonimo Museo, scrive della finestra dalla quale lavora in Argentina: “La finestra riserva un’ulteriore sorpresa. Da lì riesco a vedere il giardino della casa in cui Borges viveva un tempo e in cui ha scritto uno dei suoi romanzi più belli “Le rovine circolari”. Qui posso spostarmi liberamente tra due mondi. Talvolta, come farebbe Borges, mi chiedo quale dei due sia reale: il mondo che vedo dalla finestra, immerso nello splendore del pomeriggio o nel morbido bagliore del tramonto, oppure quello della Biblioteca di Babele, con i suoi scaffali ricolmi di libri, sfiorati un tempo dalle sue mani?”

Adoro scrivere con la prima luce del mattino che invade la stanza attraverso la mia finestra, che la lascia entrare senza scuri, senza barriere, senza persiane, senza filtri, senza niente a bloccare i raggi che, emergendo dalle tenebre, si posano sulle mie palpebre. Mi aiutano nella transizione dal sonno, in cui abbandonarmi è facile, al risveglio di tutti i sensi, soprattutto quello più ingannevole del pensiero cosciente. La penna blu, prestito di un amico lontano, mi ha accompagnato negli ultimi mesi di questo 2018, ansiosa di gettare sulla carta parole, come zampilli ridenti di fontana, gocce che riflettono la luce che li investe.

“Finestre sul mondo” è un bellissimo libro di Matteo Pericoli, architetto, illustratore, scrittore, insegnante. È l’autore del libro che amo di più su Manhattan, “Manhattan Unfurled”, un volume che si apre a fisarmonica, in cui l’autore ha raffigurato e riprodotto ogni palazzo che si affaccia sul fiume Hudson e sull’East River, nella West Side e nella East Side, disegnando in due anni 1500 palazzi e 19 ponti, con il suo inconfondibile tratto preciso e prospettico, ma allo stesso tempo leggero, come se la china stesse manipolando un sogno. Ed è un sogno la Manhattan di Pericoli, quello denso di silhouette di grattacieli, palazzi, finestre su finestre, su finestre, che affacciano su due fiumi e sulle quali noi ci affacciamo da fuori immaginando le vite all’interno. Pericoli ha creato il suo progetto percorrendo in bici la ciclabile lungo le rive e annotando ogni centimetro di città da quella prospettiva lenta.

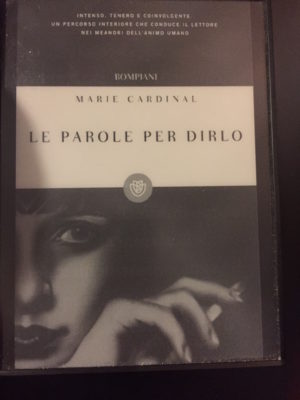

Anche per me la Grande Mela ha significato questo all’arrivo: giornate spese a camminare con il naso all’insù, fantasticando sulla densità di un’umanità accumulata in una terra tra due fiumi, che sfociano su un oceano dal quale arrivano navi cariche di sogni. In quelle giornate di un settembre ormai lontano, immersa in una lingua che volevo diventasse la mia, al punto da negare o tagliare le mie radici, guardavo finestre, camminavo e mi infilavo spesso in qualche libreria, accomunando la mia solitudine a quella dei libri amici, appollaiati tra scaffalature, cercando “Le Parole per dirlo”, come suona il titolo del meraviglioso libro di Marie Cardinal che ho avuto la fortuna di leggere solo recentemente: “Ogni tipo di carattere ha uno stile proprio che trasmette alla parola che rappresenta e alla materia contenuta nella parola. Ogni popolo inventa caratteri che gli assomigliano. I tedeschi hanno alfabeti pesanti e potenti fatti per testi forti, analisi rigorose, follie pericolose. Gli inglesi hanno lettere precise e pazze, fatte per una libertà ben dosata. Gli americani usano caratteri nuovi e anonimi, pensati e realizzati dai robots. I latini infine hanno caratteri bellissimi fatti per la sottigliezza, l’amore e le lacrime”.

A volte, in quelle prime settimane di vita newyorkse, mi rifugiavo in un cinema e cercavo parole in una lingua nuova, espresse da personaggi che mi parlavano da un grande schermo. “Conoscevo gente, facevo cose”, come avevo sentito dire da Nanni Moretti di “Ecce Bombo”. Qualsiasi genere di cose, pur di acchiappare al volo quante più parole nella lingua dell’isola dove ero approdata e mi era consentito di restare per il tempo limitato di un visto. Era il 1998, venti anni fa, quando feci la mia personale scoperta dell’America, o forse solo di New York, che proprio America non lo è mai stata…

Le finestre sono aperture o chiusure, ma sono comunque un varco, una possibilità di incontro tra due mondi, una possibilità di conoscere e scambiare: aria, ossigeno, luce, suoni, colori, rumori, tra dentro e fuori, tra me e il mondo. Il mio amico Yurij Castelfranchi, fisico, sociologo, divulgatore di scienza e autore del meraviglioso libro “Amazzonia. Viaggio dall’altra parte del mare”, colleziona finestre fotografandole dall’esterno, incorniciate da mattoncini, balconi, vasi di fiori, panni stesi, rampicanti, vetro, persiane, serrande, il tutto e il niente. Mio fratello Paolo colleziona immagini di finestre, le fotografa dall’interno di case o alberghi, dove approda per i suoi viaggi di lavoro o di vacanza. Inquadra il panorama incorniciato dal telaio della finestra

Forse il mondo si divide in due categorie, quelli che guardano da dentro verso l’esterno e quelli che da fuori si affacciano sugli interni. O forse abbiamo dentro di noi entrambi i desideri e gli sguardi…

Con in mente queste prospettive, alcuni anni fa ho incontrato le finestre di Matteo Pericoli. Cercavo un regalo di nozze per mio fratello, che ama New York alla follia, oltre che le finestre, e mi sono imbattuta nei disegni di Pericoli del volume “The City out of my Window. 63 views on New York”. In questo caso le illustrazioni di Pericoli sono vedute dall’interno di case newyorkesi verso l’esterno di quartieri tanto diversi quanto lo sono le persone che li abitano. Eppure convivono, realtà provenienti da tutto il mondo, non senza contraddizioni e paradossi.

Le parole volano dalle finestre disegnate da Pericoli e raggiungono altre case, altre finestre, si insediano nel pensiero di chi le legge e si affaccia dalle proprie finestre, rimandando pensieri e parole da queste aperture sul mondo che ci vorrebbe tutti cittadini di uno stesso pianeta con eguali diritti. Eppure siamo noi stessi a privarci di finestre, ad alzare muri dentro e fuori di noi, a creare impedimenti, ostacoli, divisioni, separazioni, a murare finestre, a chiudere, rinchiudere, scagliare aeroplani contro palazzi, grattacieli, contro la cima di una torre che ospitava un ristorante dal nome “Windows on the World”. Era in cima alla Torre Nord del World Trade Center e ospitava un evento quella mattina dell’11 Settembre 2001, quando le due torri crollarono, ferite dall’impatto dei due aeroplani dirottati dai terroristi. Allora vivevo a New York da quasi tre anni, mi ero sposata con Breon O’Farrell, uno dei pochi newyorkesi nati e cresciuti in quella metropoli, e avevo avuto il mio primo figlio, Simone, che aveva allora un anno. E così la mia vita era concentrata su di lui, come è stato poi per diversi anni, quelli della costruzione di una famiglia e del mettere al mondo figli. Le mie scritture di quegli anni erano piccole cronache del nostro quotidiano, legate alla nuova vita, al mio essere madre di un bambino tra due mondi.

Avevo l’abitudine di mandare mail agli amici e ai famigliari oltreoceano. E il 16 Ottobre di quell’anno, da poco rientrata a New York per ritrovare la città, che sentivo anche mia, ferita, scrivevo questo:

“Sono andata con Simone a vedere uno spettacolo per bambini a teatro intitolato “Lady of Copper”. Era la storia della Statua della Libertà musicata e raccontata per bambini. Parlava di immigranti, di poveri, del sogno americano e di chi lo ha trovato a Manhattan… Ognuno di noi ha vissuto l’esperienza di emigrare prima o poi nella vita, o meglio, andando indietro di abbastanza generazioni, ognuno discende da qualche emigrante. È vero per gli americani, ma ho pensato che anche per noi europei in fondo vale la stessa cosa. È emigrare anche andare a studiare o a lavorare altrove da dove si è nati, o no? Di questi tempi lo spettacolo per bambini è stato una boccata di pensieri positivi sul sogno americano che forse non è infranto del tutto, o forse lo è? Il patriottismo si taglia con il coltello. Tornando dall’Italia ho trovato una città cambiata e, anche se da noi che abitiamo così a nord nella Upper West Side, non si vedono effetti diretti della tragedia (fumo, polizia, posti di blocco, nastri colorati appesi alle ringhiere, o foto e fogliettini per ricordare gli scomparsi), una su quattro finestre ha la bandiera americana esposta e tutti per strada hanno una bandiera: chi su una spilla, chi su una bandana, chi su una borsa, chi svolazzante dal finestrino della macchina. Abbiamo passato la prima settimana dopo il rientro a condividere con gli amici un dolore che ha toccato tutti nel mondo, ma in special modo chi vive qui, anche se solo da poco tempo. Arrivando all’aeroporto, ci aspettava la scena di un’evacuazione per un falso allarme bomba. Gente con i bagagli in piedi sull’autostrada di fronte al terminale deserto e file di macchine bloccate… Noi venivamo via e siamo riusciti ad arrivare a casa senza ritardi, ma questa è diventata un po’ la routine adesso, quella dei falsi allarmi. E ora cominciano queste paure per le armi batteriologiche delle quali non si sa che pensare. Noi in fondo facciamo la stessa vita di prima, cercando di non pensare più di tanto a quello che potrebbe accadere, altrimenti non si vive e l’hanno vinta i terroristi. Ma il senso di sicurezza che si sentiva camminando per le strade di questa città, o perdendosi nei meandri della metropolitana, non è più lo stesso, non esiste più infatti. Ogni volta che un treno rallenta, per qualsiasi motivo, si percepisce una certa tensione… E la presenza di polizia e guardie in massa, che ti perquisiscono quando entri in una libreria o in un Museo, fa sentire più insicuri che protetti. Tutto questo prima non esisteva e l’impensabile è accaduto, ma saranno davvero queste misure a poter fermare altri attacchi di questo tipo? E non sono del resto forme di violenza che il resto del mondo è abituato a vivere da tempo?

Nelle prime settimane dopo l’attacco non facevo altro che pensare in modo quasi egoistico e solo personale alle volte che sono salita sulle torri e al periodo in cui vivevo lì sotto nelle mie prime settimane di vita newyorkese tre anni fa a settembre. È assurdo ma il senso di lutto e perdita è più oggettivabile nella scomparsa dei due grattacieli simbolo, che nella morte di così tante persone. Come si fa a immaginare un numero tale di vite sparite nel giro di poche ore? Un modo è leggere ogni settimana i necrologi del New York Times che raccontano in poche righe i momenti importanti della vita delle persone che l’hanno persa l’11 Settembre. Non sono ancora andata nella zona più vicina all’ex World Trade Center, ma sono arrivata in zone da cui mi ricordavo la vista sulle Twin Towers e tutto è ancora surreale. Dove lavora Bree, lo studio di Bruce Weber, non è molto lontano e sabato si vedeva ancora fumo nella zona Ground Zero dove continuano i lavori tra le macerie. È difficile non pensare a tutto questo, specialmente in questi giorni con le notizie delle lettere infettate di Antrax. Tutto è imprevedibile e difficile da interpretare nell’immediatezza del trauma singolo e collettivo.

Qualche settimana dopo, a Novembre 2001, provavo ad avvicinarmi alla zona Off Limits per vedere con i miei occhi quello che non era più:

Un paio di domeniche fa siamo andati per la prima volta nella zona Ground Zero, dove una volta c’erano le Twin Towers. Sentivamo il bisogno di farlo, ma è stato davvero terribile. Camminavamo per le vie distanti un paio di isolati da dove un tempo era il World Trade Center e, anche se non si può vedere nulla di diverso, tutto è diverso. Sembra una zona di guerra. Piena di polizia, transenne, strade bloccate, odore acre ancora di fumo a seconda di come tira il vento. Ed è impossibile non pensare ai morti scomparsi sotto le macerie. Si sente il peso della morte, del dolore, dell’assurdità di questo come di tanti altri attacchi e del terrore che succeda di nuovo, chissà dove, quando, a chi… Mentre è certo che altre persone stanno già morendo e pagando le conseguenze in altre parti del mondo. Abbiamo fatto pochi passi, ci siamo guardati in faccia e ci siamo resi conto che non potevamo continuare oltre. Forse perché c’era Simone con noi, forse perché è difficile capire qual è il limite tra voler essere testimoni e sentirsi invece intrusi osservatori della sofferenza e del lavoro di chi continua a scavare e a ripulire dalle macerie. Volevo cercare di raccontare anche di questo, ma non so se riesco, ancora c’è qualcosa che mi blocca nel capire cosa provo. Forse riuscirò ad andare da sola e allora sarà diverso. La scorsa settimana l’asilo di Simon ha ricevuto una minaccia di bomba. È una scuola Montessori, dove l’età massima è sei o sette anni, e hanno dovuto evacuare tutti i bambini alle due del pomeriggio perché tre telefonate avevano annunciato una bomba. Non era un giorno in cui Simon era a scuola. Ma avrebbe potuto esserci. E questo è lo spauracchio continuo di questi giorni. Oggi per esempio qualcosa potrebbe succedere a un ponte sospeso in California. Ogni settimana c’è un giorno a rischio, una sensazione di all’erta. E tutti continuiamo a fare la nostra vita, cercando di non far strada al terrore che a volte compare nei sogni. Stanotte ho sognato di essere in aeroporto con tanti amici tutti bloccati da un mostro… Qualcuno scriveva lettere di addio a chi non era lì…..

E in effetti dalla mia finestra sulla Novantasettesima strada, all’incrocio con Centra Park West, la vita andava avanti verso la fine di un anno, il 2001, che avrebbe segnato un prima e un dopo. In quel periodo era stato pubblicato il libro di mio marito Breon O’Farrell, “Philosophy Dog. The art of living with man’s Best Friend”, sulla sua filosofia come addestratore di cani. Era anche un libro artistico in cui il testo è arricchito da foto di Bruce Weber e di altri fotografi di moda.

La grande news è che il libro di Bree è in tutte le librerie. Fa un certo effetto girare, chiedere e vederlo lì sugli scaffali della sezione canina.

È veramente bello e sta riscuotendo un certo successo tra i fotografi che hanno contribuito. Purtroppo non è un periodo in cui la gente vada a cercare libri sui cani, ma magari l’atmosfera si rasserenerà… Comunque Bree era in una libreria Down Town pochi giorni fa e lo ha visto in vetrina e su un banco all’ingresso con altri libri esposti. Era lì che se lo rimirava, quando un altro cliente si è messo a chiedergli consigli per un libro da regalare. Lui naturalmente ha subito parlato del suo, dicendo che non solo era pieno di foto artistiche di cani, ma anche di preziose istruzioni per come conquistare un buon rapporto con gli amici Fido, comportandosi da leader. “E poi”, gli ha detto, “puoi averlo con l’autografo dell’autore”. E quello: “Davvero, e come?” “Perché io sono l’autore…” E così tutto felice il signore si è comprato il libro con firma e dedica!

Il nostro piccolo balcone al quinto piano di una delle quattro palazzine (per me, grattacieli ma non per New York) del Condominio CPW, un alveare di centinaia e centinaia di appartamenti, la mia finestra si affacciava su uno scorcio di alberi del parco e sui mattoncini rossi dei palazzi di fronte e del campanile di una chiesa:

Si avvicina la ‘Fall’, e questa è una nota positiva, di giorno in giorno le foglie sono più gialle e Central Park è meraviglioso. L’esplosione di colori prima della caduta durerà pochi giorni, ma è un attimo che va colto! Simone si è ambientato di nuovo perfettamente alla città. È davvero un americano con il suo passaporto blu, e questa volta sono entrata con lui in braccio alla dogana dalla stessa porta dove passano i cittadini americani, con anche Bree. Ho vinto le mie paure da immigrante di essere rimandata a casa! L’altro ieri ho avuto la bellissima sensazione che Simon mi capisse per la prima volta. Di solito quando nomino la parola fiori, faccio sempre il gesto di annusare qualcosa con il piacere di sentire un buon profumo. Così l’altro giorno Simon ha trovato un pezzo di carta con dei tulipani e me lo ha dato. Io ho detto solo fiori mentre glielo restituivo e lui l’ha portato al naso annusando. Capisce l’italiano! La sua lingua è incomprensibile, ma si fa capire a suo modo e ora non usa più solo DA-DA-DA-DA o NO-NO-NO-NO, ma un insieme di suoni variopinti che sembrano proprio grandi discorsi.

[…] via Finestre — word fetcher […]

[…] in breve diventeranno il World Trade Center, all’altezza di quello che sarà il famoso ristorante Windows of the World, allora ancora un cantiere. Aiutato dai suoi amici e compagni di crimine, Philippe seppe eludere […]