Ombrello

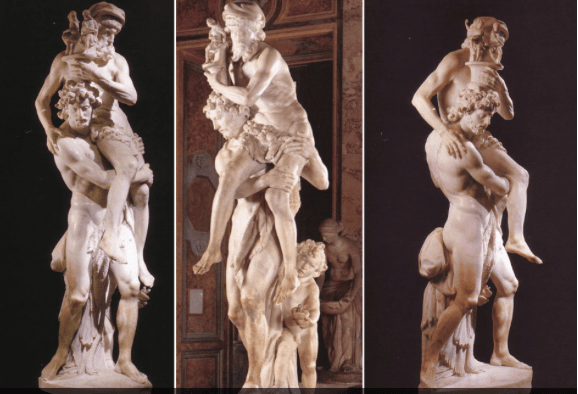

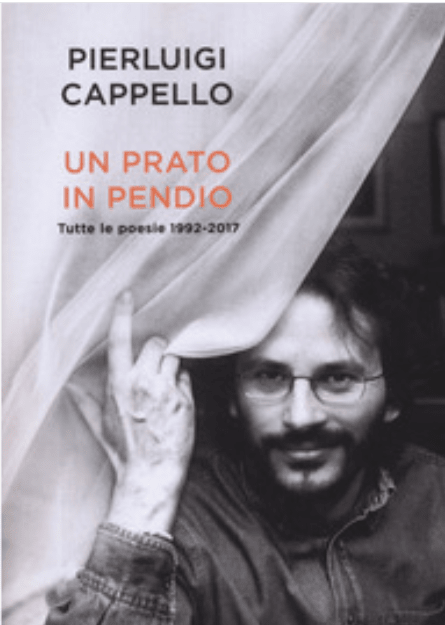

Pierluigi Cappello nella sua poesia intitolata “Tramandare” racconta di suo padre che lo guida con le parole mentre lui bambino disegna un cielo azzurro su un foglio. Il quadro è questo, ma la cornice della poesia è la figura di Enea che conduce sulle spalle il padre Anchise e per mano il figlio Ascanio mentre fugge da Troia in fiamme.

Tramandare

L’aria è quella umida di marzo quando piove

penso al significato della parola tramandare

mentre sto qui, in questa luce piatta del mattino

e immagino come potrebbe essere

ma non mi viene in mente niente

niente che somigli alla caligine sotto i denti

dopo che tutto brucia e la luce degli incendi

fa luminose le spalle di Enea, Anchise salvato dai crolli.

“Il carapace è la casetta delle tartarughe,

e liscia a toccarla e fatta d’osso, e forse un giorno la toccherai,

ma adesso metti un po’ di azzurro sul foglio

e dentro il cielo fai tanti piccoli segni a forma di vu:

quelle sono le rondini, che in primavera

volano lontane e veloci

e quando si abbassano si sa che dopo piove,

diceva mio padre”.

Qualche volta si sta fermi per andare

più in alto e più lontano

qualche volta si sta fermi per rimanere fermi

domani e qui, domani ci aspetta

un passato pieno di gloria

domani sarà tardi e saremo felici.

Leggo i versi di un poeta che amo e suo padre resta incollato alla mia memoria associato alla parola carapace. Pensando a mio padre, invece, i ricordi si aggrappano alla parola ombrello.

“Eravamo in Puglia, con gli zii, a trovare i genitori di zio Pio”, mi racconta mamma. “Cera un vecchietto che sapendo la data di nascita ti diceva chi eri e chi saresti stato. -Questo è nato con l’ombrello– disse di tuo padre. – Sotto l’ombrello mette tutti, figli, parenti, amici. Però non deve mettersi in società con nessuno, lui deve fare tutto da solo -“.

Mio padre,

solo,

sotto l’ombrello aperto,

ci ripara dalla pioggia

perché non ci bagni.

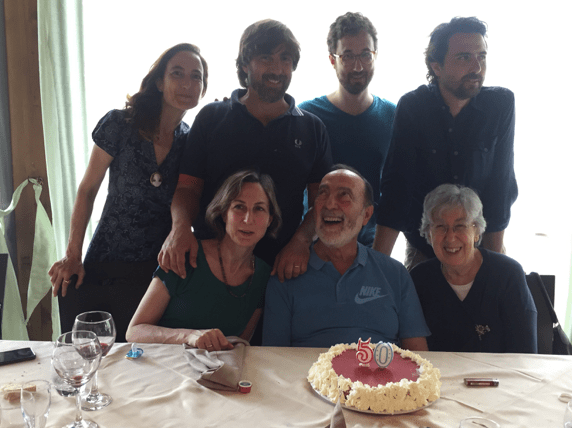

Mia madre mi regala questa immagine e la ricollego a una mattina di solo un mese fa, quella del giorno di Natale. Sono seduta con i miei, al tavolo dove li guardo vicini, come sempre negli ultimi dieci anni e per una vita intera. È presto, prendiamo il caffè e mio padre, seduto, guarda e ascolta, mentre mia mamma scrive una lettera a mio fratello Paolo, per accompagnare con parole scelte con cura il regalo natalizio di un ombrello speciale. Racconta di mio padre, del suo essere tutt’uno con un ombrello, quella lettera, e passa il testimone, tramanda un ruolo, una missione. Sii ombrello come lo è tuo padre con te e con le tue sorelle e fratelli, continua a sentire il suo ombrello aperto che protegge il tuo capo e quello dei tuoi figli, scrive mia madre.

Mio padre ascolta, sorride e poi firma questa lettera al figlio, la mano incerta nel creare segni su carta ma l’intento sicuro. È l’ultimo Natale che sarà con noi in questa forma umana, l’ultimo tempo insieme su questa terra nella dimora sotto il suo ombrello, la protezione che mio padre è stato per noi, estesa e tramandata alle generazioni future. Ma questo ancora non lo so, in quella mattina vivida nel ricordo, nessuno può saperlo, neppure mia madre che pure sceglie questo Natale per tramandare la storia dell’ombrello, il compito, l’immagine.

Non conoscevo la storia del vecchietto pugliese e dell’ombrello. È una di quelle storie piccole che mia madre ha preservato per donarmela al momento opportuno: io e lei sedute a quello stesso tavolo, mentre prendiamo il caffè e piangiamo la perdita dell’uomo che è stato suo marito per cinquant’anni, mio padre. Lei non sa quanto la parola ombrello sia diventata importante nella mia vita, nella mia scrittura, non può saperlo, non ho avuto il tempo di mostrarle questo blog e raccontarle come l’ho iniziato. Un giorno, camminando sotto la pioggia di settembre, ho trovato un ombrello viola a pois e aprendolo ho provato una sensazione di leggerezza, di gioia a prescindere. Intuivo qualcosa che mi è diventato chiaro girovagando dentro la Nuvola di Fuksas durante Plpl2018, quando ho avuto la visione del mio ombrello colorato e capovolto a raccogliere gocce di pioggia, diventate parole da interpretare, connettere, ricordare, associare al mio vissuto, al mio sentire, ai miei amici libri, agli amici scrittori e lettori. È stato allora che ho aperto questo blog investendomi di una missione, di un mio senso rispetto alla scrittura, alla lettura, alla parola tramandare, alla mia natura di ‘scrivente’.

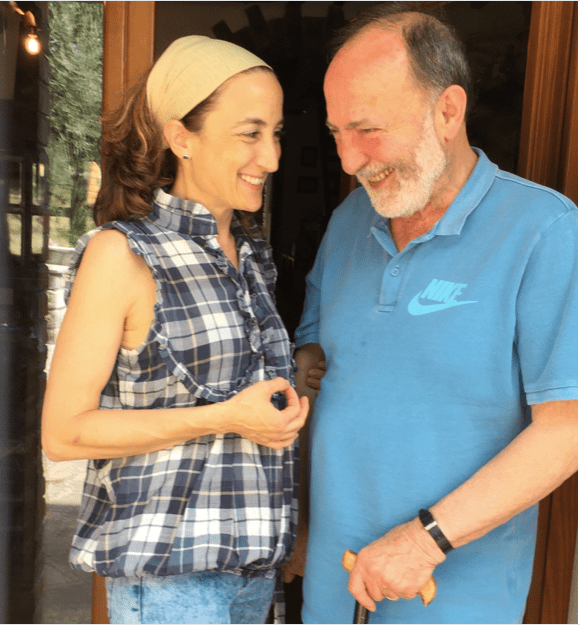

Scrivevo tempo fa ricordando episodi lontani ma presenti: “Dieci anni fa mio padre ha avuto un ictus. Si è svegliato una mattina e non riusciva a parlare e a muovere il braccio destro. Mia madre lo ha portato al Pronto Soccorso e noi figli siamo accorsi quello stesso giorno. Era spaventato, smarrito, nel letto dell’ospedale. Mi guardava e sentivo che non capiva cosa stesse succedendo. Nemmeno i medici erano sicuri. Quella prima sera del ricovero ricordo che ancora riusciva a sillabare qualche parola e ad alzare il braccio destro. Il giorno dopo invece era peggiorato. Non sentiva più la gamba destra, il braccio destro era immobile e se provava a parlare usciva solo un da-da-da confuso.

Il suo percorso da allora in poi è stato lento e doloroso. Ha perso il linguaggio in qualsiasi forma, non parlava, non scriveva e non leggeva più. Però è riuscito a rimettersi in piedi, e negli anni a recuperare qualche parola, poche, mai abbastanza. A volte lo guardavo nel suo mutismo e pensavo che era sempre lui, che nulla era cambiato, per quanto ero abituata a vederlo stare in silenzio. I suoi occhi avevano sempre espresso tutto, dalla gioia, alla sofferenza, alla rabbia, alla concentrazione. Non aveva mai avuto bisogno di tante parole. Ma ora? Anche volendole, le parole non erano più a sua disposizione. E quando ci trovavamo tutti assieme, se voleva intervenire in un discorso e dire la sua, ci provava, ma se non riusciva subito a farsi capire, cedeva al silenzio e si incupiva. A volte si alzava e se ne andava. Oppure qualcuno afferrava una parola stentata, capiva, e lui si illuminava, continuava a comunicare, rompeva la diga del silenzio.

Un giorno, pochi mesi dopo l’ictus, quando tutti noi in famiglia ci stavamo abituando a prenderci cura di mio padre, a farcela senza di lui, a sostituirlo, a supportarlo, a prendere in mano, chi in un modo chi in un altro, a volte in modo inadeguato, le responsabilità che erano sempre state sue, mia sorella mi telefona e mi dice che ha scoperto che papà aveva comprato tre enciclopedie Treccani per tre di noi cinque figli. Gli altri due avrebbero avuto le sue. E questa spesa assurda, che lui si poteva permettere, era il resto di una piccola eredità.

I libri di arte, le enciclopedie di valore, i quadri e i francobolli erano il suo modo di spendere. E questa volta aveva destinato a noi e ai nipoti un suo lascito. Una parte dell’importo era stato già pagato. Restava da pagare il saldo. E mia sorella non sapeva cosa decidere. Paghiamo noi e ci prendiamo questo regalo? Annulliamo tutto? Lei sentiva che papà non avrebbe voluto che rimandassimo indietro l’ordine. Le ho dato ragione. E così qualche mese dopo mi è arrivata a casa la Treccani integrale. Ha occupato un’intera parete dove ho fatto costruire una libreria apposta. Più un elemento di arredo, considerata l’evoluzione di Internet e di Wikipedia. I volumi erano lì, quando papà ha cominciato a stare meglio ed è venuto la prima volta a trovarmi. Li ha visti e ha sorriso, era felice di averci fatto questo regalo. Tutte le parole in regalo, le sue, quelle di altri, tutte quelle che lui non riusciva più a pronunciare”.

Era stato anche quello il suo modo di tenermi sotto il suo ombrello? E la sua presenza nella mia vita è stata sempre come il carapace nella poesia di Cappello, una protezione costante, sotto la quale rifugiarmi, anche adulta, tutto sommato indipendente, eppure ancora figlia, seppure madre?

Tempo fa ho iniziato a comporre dei ritratti sui personaggi della mia famiglia stretta e allargata, i capitoli si srotolavano dalla mia penna, ognuno legato a una persona cara e ai ricordi legati ai cibi, ai sapori che associavo a quella persona, al suo essere in cucina, alle sue ricette. Perché noi Cerù, allargati per estensione parentale in innumerevoli direzioni, abbiamo il pallino della cucina, nessuno escluso, ognuno i suoi piatti forti da portare su qualunque tavola imbandita.

Una quercia in cucina

“Mio padre è la radice di una quercia secolare, un albero i cui frutti siamo noi, ghiande dal profumo antico. È un uomo integro mio padre, ma la sua corteccia è ferita. L’involucro del suo animo, quel corpo che muore ogni notte nel sonno e rinasce la mattina al risveglio è per metà inerte. Il suo braccio destro non lo sente, come non sente la sua gamba che si trascina dietro con la forza della determinazione. È per questo che non cucina più da tanti anni ormai, non può più farlo e so che ne soffre, che gli manca.

Una volta mio fratello Michele mi dice: “Ti faccio la pasta al sugo come la faceva papà”. E come fai? Penso io. Nessuno di noi, cinque ghiande germogliate non troppo lontano dall’albero, ha mai saputo che ingrediente segreto ci mettesse nel suo sugo nostro padre. “E invece a me l’ha detto”, mi fa Michele. Il più piccolo di noi, il più saggio. “Ma non so se te lo dico, prima assaggi, poi vediamo”.

La sua pasta fa rumore, gli spaghetti si arrotolano nel sugo che li avvolge con un attrito tale da creare un suono, quasi il timbro di un tamburo. Assaggio e riconosco il sapore, l’aglio poco, l’olio buono, il dolciastro del pomodoro e quel salato morbido che accompagna il tutto ma che non è sale. Non mi dice l’ingrediente mio fratello, non può, non deve. È lui il custode di questo segreto, non ci possono essere atri eredi di una ricetta unica. Come unico è mio padre, eppure un po’ di lui è in ognuno di noi cinque che siamo diversi come mondi lontani dello stesso sistema solare.

Mio padre è la stabilità nel movimento, come le sue melanzane fritte, piccole barchette nere create tagliando a metà quell’ortaggio che regna tra tutti per le possibilità di ricette suddite della sua magnanimità. Le taglia nel verso della lunghezza le melanzane nere scelte piccole, intaglia la polpa e la cosparge di poco sale perché perda l’amaro. Poi le frigge in olio bollente e le mette a scolare. Da quel momento prepara il pangrattato condito di olio, sale, prezzemolo tritato, aglio e poco pomodoro tritato, in modo da formare un’amalgama da stendere sopra le barchette, oggetti in movimento che trasportano pane raffermo.

Mio padre ci accompagna a scuola, non per una vita ma per cinque vite da lui derivate. E il sabato ci porta al mercato, a volte al supermercato, ma quello dopo gli anni Ottanta, che prima c’era solo il mercato. Per le strade piene di bancarelle ci conduce passando di banco in banco la mattina molto presto, primo acquirente delle verdure più fresche. Lo conoscono tutti perché abbonda nella spesa, sceglie veloce e compra chili e chili di frutta e verdura di stagione. Non risparmia sul cibo, è veloce, non indugia e nell’indecisione tra due cose le compra entrambe. Ognuno di noi prende una busta e tornati alla macchina carichiamo il bagagliaio per lasciare il mercato prima che sia davvero aperto.

Mio padre è la mattina, la puntualità, la precisione, l’alba. È un appuntamento con la vita al quale non puoi mancare e neppure arrivare tardi. Casomai ti presenti prima, perché aspettare non fa male e mentre aspetti puoi pensare. E lui pensa tanto, è pensiero con le mani e il suo piatto forte sono le tagliatelle. Parte dalle uova, le rompe con fermezza e delicatezza e le unisce alla farina. Poi impasta, con la forza della sua giovinezza, nelle domeniche e in vacanza. Lascia riposare l’impasto mentre impronta il sugo di carne. Poi aggancia l’Imperia al tavolo o all’asse di legno, la macchina per la pasta dall’età indefinita, e comincia a girare la manovella e a inserire palline che diventano strisce sempre più fine e regolari. Le taglia e le organizza in una distesa di gomitoli pronti per il tuffo nell’acqua bollente e salata.

La precisione è mio padre che sceglie francobolli, li inserisce nei raccoglitori per temi, per date, per nazioni, per colori, e lo fa in silenzio, quel silenzio a volte giusto, necessario, ma a volte schermo di un’oscurità che fa paura. Quando è così la luce del giorno sprofonda nella notte senza luna, nelle ore buie che ogni uomo sulla terra si trova ad attraversare. C’è chi urla, chi si ribella, chi corre, chi attacca, chi si nasconde, chi evade e soccombe. Lui trattiene le parole e nel silenzio sta, attraversa da fermo quei momenti oscuri, fino a quando non sorride e gli torna l’alba in viso”.

I giorni di Natale sono stati per me gli ultimi con mio padre. Ci ha lasciati il 23 Gennaio morendo tra le braccia di mia madre, a casa, nel loro letto. Era stanco di questa sua vita in un corpo che sentiva per metà, pur essendo intero. Eppure ha lottato fino all’ultimo respiro per esserci, presente all’appello, con il suo ombrello aperto e sotto mia madre, noi figli e tutti i nipoti. È morto di mattina presto, se ne è andato prima dell’alba, puntuale come in tutta la sua vita.

E nella notte di trapasso, quella in cui il suo corpo ancora con noi diventava freddo attimo dopo attimo, ho dormito con mia madre accanto alla sua bara, dove lui, solo, attendeva l’ultimo suo viaggio. Non riuscivo a prendere sonno nel buio affastellato di ricordi. E poi, nel tempo di un secondo, durato abbastanza perché il mio corpo si scuotesse sorpreso, l’ho visto sollevare la trina deposta sulla bara. Si era seduto in essa e girato verso di me mi sorrideva, giovane come tanto tempo fa. Mentre il mio corpo teso si rilassava per reazione a quel sorriso, lui balzava fuori dal giaciglio, correva via dalla stanza, libero, felice, come lo ricordo nei giorni di festa, con noi in vacanza, in estate o in inverno.

Era la stessa immagine di lui con la quale avevo concluso il racconto “Quanto basta per essere felici” che parlava di un luogo dell’infanzia e di mio padre in quel luogo, in quel tempo:

“Vacanza che significa papà con noi sempre, che finisce il pranzo e si stira sulla sedia dicendo ah Neguib, espressione di suo nonno Ercole per esprimere la gratitudine e la serenità dopo la fine di un buon pasto. Papà con le parole crociate in mano nel pomeriggio, che nella notte di San Lorenzo, e anche in altre notti di Agosto, quando è finalmente in ferie, si stende fuori sulla coperta, con noi vicini a guardare le stelle cadenti e a esprimere desideri. E qualche volta di giorno ci prende e ci porta in città, a San Sepolcro, a comprare giornale e topolino, o le scarpe nuove, o qualche piccolo regalo, perché è in vacanza che si spende per le cose nuove, per le cose belle. Papà che in estate si mette calzoncini corti e camicia colorata, dalle maniche lunghe per coprire la sua psoriasi, che lavora dietro a Generoso, che ripara, costruisce, crea questa casa che sarà per sempre nostra, pietra su pietra, dove siamo felici assai, e lo saremo sempre, o almeno così crediamo in quel presente ormai lontano”.

L’ho visto andare via così, l’ombrello finalmente chiuso, il suo sorriso privo di giudizio che accoglie i raggi di sole e li riflette verso i volti di noi figli e di mia madre.