Mostro

In una delle mie escursioni agganciate ai “Racconti nella Rete”, sono approdata a Pescara, in compagnia di uno degli autori romani. Massimiliano Ferraris di Celle, Max per gli amici, ha vinto con me la selezione 2018 con il suo “La lista”. È una storia nata da un corso di scrittura autobiografica, al quale abbiamo partecipato assieme, guidati dalla scrittrice Rossana Campo e dal suo motto “L’autobiografia come rinascita”, che è anche nel titolo del suo manuale in uscita per la Scuola Omero, fucina di molti autori dagli anni ottanta a oggi.

Max si definiva uno degli ‘omerici’, un tempo, adesso dice di essere più genericamente uno dei ‘picchiatelli’. Il suo racconto è surreale ma non troppo. Parla di un direttorio che controlla e dirige, imponendo regole da non trasgredire per nessun motivo. Mi ha fatto pensare a “1984″ di George Orwell, ma anche a “Le cronache marziane” e a “Farhenait 451” di Ray Bradbury (di lui e del suo “Lo zen e l’arte di scrivere” ho scritto nell’articolo snodo). Attraverso il genere della fantascienza, Max affronta il tema dell’analisi: “Le avevo detto, proprio all’inizio, che per me l’analisi era come entrare nella caverna di Alì Babà. Dopo le prime sedute, la sorpresa per me era stata scoprire che la parola magica per entrare nella caverna non era affatto difficile da trovare. E non era neanche difficile scovare i forzieri, né era difficile aprirli. La cosa difficile cominciava dopo averli aperti. Perché ciascun forziere, nessuno escluso, era pieno di merda fino all’orlo. E io dovevo svuotarlo. Con le mani. Nessuna paletta, nessun secchio, solo le mani. La cosa che mi aveva spiazzato però, era che in mezzo a tutta quella merda ogni tanto trovavo una gemma, quella sì ben nascosta. Era questo lo scopo del gioco: trovare quelle gemme, e pulirle per bene, liberandole da tutta la merda che le circondava e soffocava, e poi usarle, mostrarle all’esterno, in tutta la loro bellezza.” Il punto di vista è quello di una persona che si dimentica di inserire in una lista delle cose irrinunciabili la propria analista. Come è possibile? Nessuno sano di mente, seppure in analisi, dimenticherebbe mai il proprio o la propria analista. Eppure al personaggio di Max succede e l’evento è una causa che potrebbe far precipitare la scrittura verso un romanzo più che un racconto breve.

Parlando di scrittura, di ritorno da Pescara, Max mi dice: “tutti noi che scriviamo abbiamo i mostri dentro”. Ed è così che ho catturato la parola mostro, che in realtà mi ronzava in testa da diversi mesi. O meglio ero io a girarci intorno, avendo a che fare con la mia di analisi, un percorso iniziato per affrontare il ‘toro per le corna’, nella battaglia di tutta la mia vita contro i miei mostri. Negli ultimi anni sto ribaltando la prospettiva su questo tema e, anziché combattere il mostro, cerco di accoglierlo e illuminarlo. Nell’oscurità lo vedo come un volto austero, rigido, privo di vita come quello di una salma, inespressivo, giudicante, silenzioso, muto, inamovibile e soprattutto gigantesco. Ma quando lo illumino riconosco che si tratta solo di un’ombra e, come tale, prende la forma della modo in cui mi pongo di fronte a un muro o a un ostacolo. Concordo con Max che chi scrive lo fa spesso per affrontare le proprie zone oscure. E non è solo lui a pensarla così. La letteratura è piena di romanzi autobiografici, tanto veri quanto più le autrici o gli autori vanno a fondo del loro animo, lasciando parlare i fatidici fantasmi che in genere si preferisce tenere nascosti.

Uno dei romanzi più belli da questo punto di vista mi è stato consigliato tempo fa proprio da Rossana Campo. Si intitola “Le parole per dirlo” (Bompiani), di Marie Cardinal, ed è l’autobiografia dell’autrice francese, narrata attraverso il suo percorso psicoanalitico. Della malattia mentale e dell’ossessione per le parole la Cardinal scrive: “Una piovra. Per i malati mentali, le parole hanno una vita propria, come la gente o gli animali. Possono palpitare, svanire o amplificarsi. Passare attraverso le parole è come camminare in mezzo alla folla. Rimangono delle facce, delle sagome che si dileguano presto nel nostro ricordo, oppure vi si fissano, non si sa bene perché. In quel periodo, estraevo una parola dalla massa delle altre parole, ed essa cominciava ad esistere, diventava una cosa importante, forse la più importante e mi abitava, mi torturava, non mi lasciava più, mi appariva nel sonno e mi aspettava al risveglio. (…) Capivo che le parole potevano essere amiche o nemiche, ma che in ogni caso mi erano estranee. Erano strumenti messi a punto da molto tempo, di cui disponevo per comunicare con gli altri. Io e il dottore ci eravamo fabbricati un piccolo vocabolario di una decina di parole che per noi due riassumevano tutta la mia vita. Gli uomini avevano inventato milioni di parole altrettanto importanti di quelle che noi utilizzavamo nel vicolo, e che esprimevano l’universo nella sua totalità. Non ci avevo mai pensato, non mi rendevo conto che ogni scambio di parole fosse un fatto prezioso, rappresentasse una scelta. Le parole erano astucci, tutte contenevano una materia vitale. Le parole potevano essere veicoli inoffensivi oppure macchine variopinte da autoscontro che si urtavano nella vita quotidiana provocando scintille che non ferivano. Potevano essere particelle vibratili che animavano costantemente l’esistenza oppure cellule che si fagocitano, globuli che si coalizzano per ingoiare avidamente i microbi e respingere invasioni estranee. Potevano essere ferite o cicatrici di ferite, potevano somigliare a un dente marcio in un sorriso di gioia. Potevano essere giganti, rocce ancorate solidamente alla terra, grazie alle quali si possono attraversare torrenti in piena. Le parole infine potevano essere mostri, ss dell’ inconscio che rinchiudono i pensieri dei vivi dentro le prigioni dell’oblio. Ogni parola che faticavo a pronunciare nascondeva in realtà un territorio nel quale rifiutavo di entrare. Ogni parola che dicevo con piacere designava al contrario un territorio che mi piaceva. Era quindi evidente che desideravo l’armonia e rifiutavo gli escrementi. Come mai nel mio sogno armonia ed escrementi andavano tanto d’accordo?”

L’ho letto nel periodo intenso in cui frequentavo il corso di Rossana, strutturato per sollecitare la scrittura come una forma terapeutica di autocura. I suoi stimoli sono stati per me una chiave per riaprire il ponte levatoio che avevo alzato rispetto allo scrivere. Grazie a lei l’ho abbassato lentamente e ho permesso alla penna di guidarmi all’interno di una fortezza che avevo protetto per anni, nell’illusione di difendermi da mostri e fantasmi che percepivo erroneamente come esterni a me.

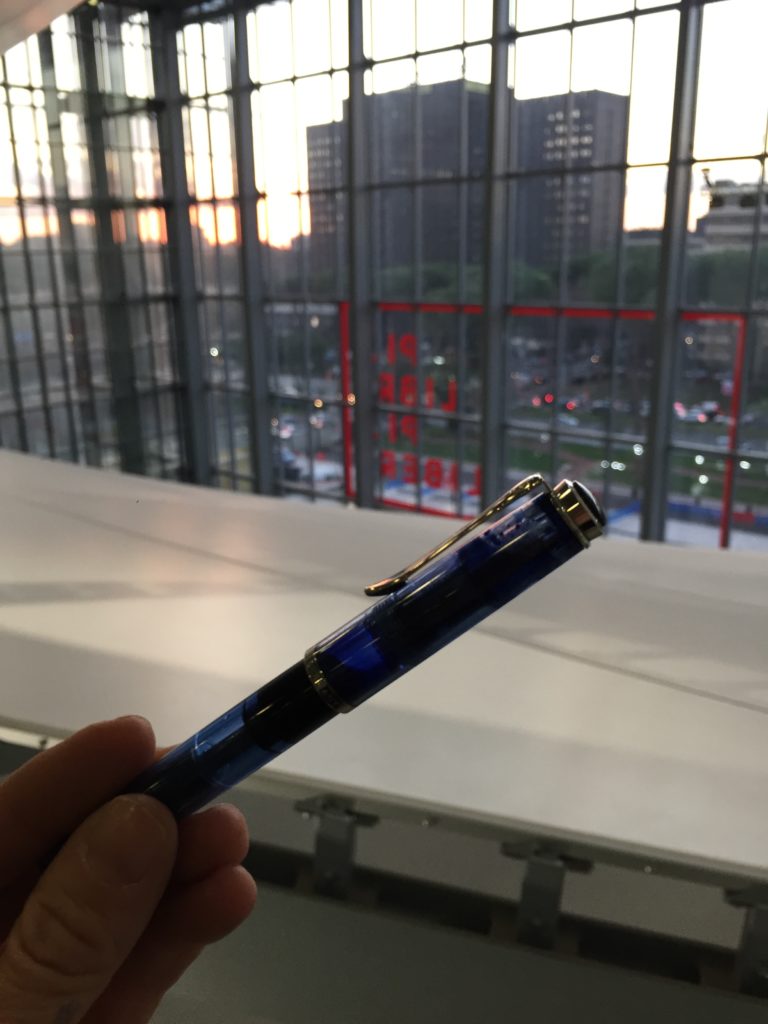

Per prima cosa Rossana Campo mi ha rimesso in mano la penna. Sembra un’azione banale ma, nell’era ormai iper tecnologica nella quale siamo immersi, avevo perso del tutto l’abitudine di scrivere i miei diari a mano. E, seppure l’avessi sostituita con il gesto di scrivere le mie note personali al computer, almeno sporadicamente, il mezzo della tastiera non aveva la stessa immediatezza, con il risultato che per anni ho lasciato vagare idee e pensieri senza concedermi possibilità di esprimerli. Non che nessuno oltre me ne sentisse la mancanza, questo è ovvio, tranne alcune persone che hanno continuato a punzecchiarmi sul tema… In fondo basta una persona che ha desiderio di leggere per motivare chi ha bisogno di scrivere!

Una penna in mano e un foglio sono bastati per accorgermi quanto mi fosse mancato il mezzo espressivo del diario, che ho utilizzato fin da quando ho imparato a scrivere. Era per me un’abitudine liberatoria, che avevo perso per gradi, senza accorgermene, trascorrendo sempre più tempo al computer, se e quando dovevo scrivere qualcosa. Tra il lavoro dell’azienda agricola, dell’agriturismo, la campagna, i figli, i compiti burocratici e amministrativi, tutto era molto semplice e immediato con l’ausilio del computer, e il tempo per ascoltare la parte più profonda di me attraverso il diario scritto a mano non lo trovavo più. A volte proprio i diari hanno dato vita ai miei progetti, essendo un modo per annotare, appuntare, fermare sulla carta parole, concetti, idee, che così spesso attraversano la mente e svaporano in un battibaleno.

Anni fa, durante i primi mesi di vita a New York, avevo deciso di scrivere il diario in Inglese. Era un modo per imparare la lingua, dall’esterno e dall’interno, scoprendo aspetti del mio carattere che in quel mondo nuovo, espressi con parole nuove, mi facevano sentire nuova e libera da troppi condizionamenti. In quel periodo di rinascita, ho scoperto un’autrice e un progetto, che ho abbracciato e coltivato da allora in poi per molti anni. Lei è Julia Cameron e il suo best seller si chiama “The Artist Way”, un manuale in dodici capitoli finalizzato a sbloccare gli impedimenti al nostro sviluppo creativo, attraverso un percorso guidato per ritrovare e ricominciare a esprimere la nostra creatività nell’ambito che ci è più consono. In un recente articolo del New York Times la giornalista Penelope Green descrive così l’opera della Cameron: “Ogni giorno qualcuno in qualche posto si appresta a guidare un gruppo del tipo “Artist Way”, eseguendo in forma giocosa gli esercizi proposti nel volume “The Artist’s Way” un manuale quasi spirituale per ‘curare la creatività’”. È questa infatti la missione dell’autrice, sfociata nell’ideare e trasmettere un percorso da lei inventato, che ha aiutato per decenni scrittori bloccati e artisti di vario tipo, fiduciosi del suo percorso di guarigione creativa.

Anche io sono stata una delle fan del metodo di Julia Cameron. Avevo cominciato a leggere il libro e avevo chiesto ad alcune persone conosciute nella Grande Mela, di incontrarci una sera a settimana per dodici settimane, per seguire insieme i passi del libro e confrontarci sui nostri progressi. Tra gli amici c’erano Lorenzo e Danielle, lui fotografo e scrittore, lei pittrice, creatrice di gioielli e disegnatrice, c’era una ragazza tedesca, interessata alla fotografia, c’ero io con la mia intenzione di progredire nella scrittura, c’era un’altra amica scrittrice, e c’era un fisico, che insegnava in un liceo e cercava modi creativi di trasmettere la passione per la scienza.

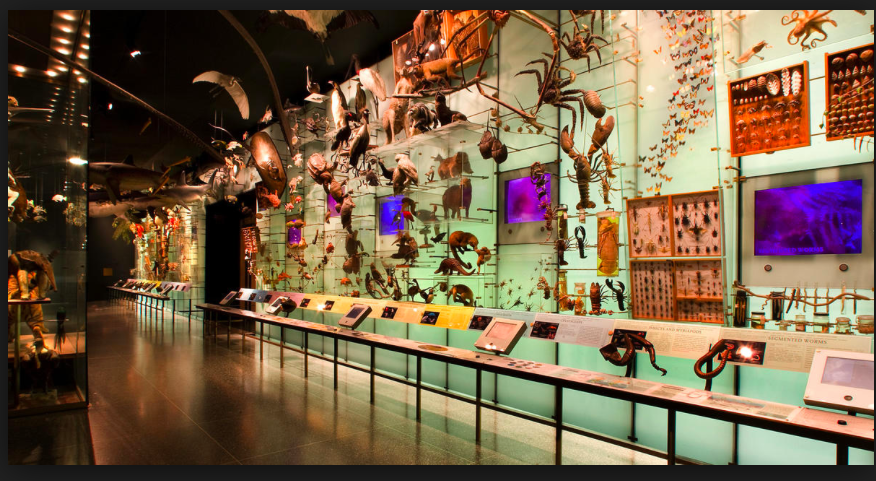

Il primo e fondamentale esercizio che la Cameron mi ha insegnato in quel percorso è stato quello delle ‘morning pages’. Ogni mattina appena sveglia dovevo scrivere di getto tre pagine a mano, senza progettualità, senza pensarci, a ruota libera e veloce. Da quel getto di scrittura, sono nate tante idee, alcune rimaste inesplorate, altre utili per i progetti ai quali mi sono dedicata in quegli anni, come la mia tesi del Master in Comunicazione della Scienza sulla crisi della biodiversità (descritta nella sezione permanente del Museo di Storia Naturale di New york ), oppure il mio libro “I dinosauri dopo cena”, pubblicato dalla casa editrice Cuen. A volte le ‘morning pages’ sfociavano in racconti accantonati nei cassetti del mio computer, ma pur sempre emersi dal desiderio di trovare le ‘parole per dirlo’.

Con il passare degli anni, ho perso questa abitudine alla scrittura a mano e in una spirale di autosabotaggio ho gradualmente smesso di scrivere. Se fossi un sub direi che ho smesso di fare esercizi di immersione, ho perso l’abitudine all’acqua, ho abbandonato le bombole e mi sono lasciata prendere dalla paura di immergermi, fino a dimenticare del tutto il fascino del fondale marino. Con Rossana Campo ho ritrovato le bombole nella forma di una penna stilografica e della scrittura a mano. E gli esercizi proposti dalla scrittrice, che andavano a pescare nel mio vissuto, mi hanno rimessa al mondo nella scrittura, aiutandomi ancora una volta a guardare in faccia il mio mostro di turno.

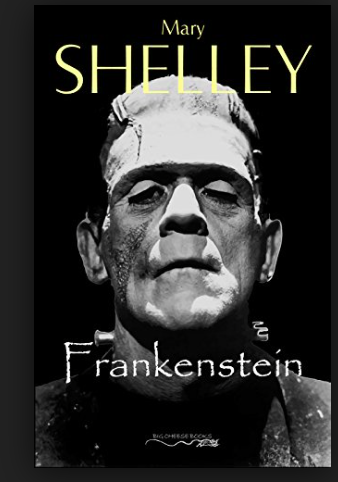

Frankenstein è il mostro per eccellenza, ma non tutti si ricordano che dietro il romanzo c’è una scrittrice che così scrive di sé: “ho ucciso ben presto l’angelo del focolare che aleggiava alle mie spalle e ho scelto di essere il mostro di casa o la pazza in soffitta…”. L’attrice e scrittrice Paola Tarantino ha portato in scena un monologo intitolato “Io, La creatura, Mary Shelley”, per la regia e mimografia di Sara Ercoli. Sono andata a vederlo una sera a Lettere Caffè (locale libreria in Trastevere a Roma) e ho potuto incontrare sul palco la storia di un’adolescente straordinaria che, a sedici anni, incinta e rinnegata dal padre, scappa di casa per amore. Mary è una ragazza ribelle, intelligente e indipendente, qualità rare per una donna dell’Ottocento. È figlia della famosa femminista e rivoluzionaria Mary Wollstonecraft (che muore dandole la vita) e del filosofo radicale William Godwin, che si rivela un padre inadeguato di fronte a tanta personalità. Alle origini del romanzo c’è un sogno, in cui il mostro Frankenstein appare a Mary, durante un weekend trascorso in compagnia del marito Percy, ospiti di Lord Byron e del suo medico John Polidori, nel 1816. Il maltempo costringe i quattro a trascorrere il weekend nella villa sul lago di Ginevra, dove si sfidano a scrivere ognuno un racconto dalle tinte horror. Questa occasione porterà Mary all’intuizione che sfocerà nella prima stesura di Frankenstein. Spiega in un’intervista Paola Tarantino: “La ‘creatura’ definisce l’identità dell’autrice formata attraverso le molte vite vissute e perdute (madre, figli, amici) il cui ricordo è vivo dentro di lei, e il cui desiderio di relazionarcisi, anche fisicamente, non ha mai smesso di addolorarla. Lei stessa diviene così quella creatura incomprensibile, tenera e scomoda, esiliata – con la scusa dello studio dal padre – sconveniente per il suo intelletto avido ed onnivoro, appassionata oltre i limiti della decenza stabiliti nella sua epoca da uomini, formata dai corpi e dallo spirito di chi ha amato oltre che dal suo”.

Nel monologo, Paola Tarantino apre le porte di un mondo interiore tutto femminile, popolato da fantasmi e mostri, che diventano amici nel momento in cui li accogliamo senza paura. Come fece Mary, che riuscì ad attraversare i suoi tormenti metamorfizzandoli nella ‘creatura’, simbolo ancora oggi del diverso, del rifiutato, del non amato, della presunzione dell’uomo che tenta di manipolare la vita sperando di vincere sulla morte. Il mostro di Mary è diventato la donna capace di indicarci come guardare i nostri peggiori incubi.

Il teatro di Paola Tarantino è un’esperienza catartica nella quale lo spettatore si trasforma assieme all’attrice in scena. Mi è successo durante “Io, la Creatura, Mary Shelley”, come anche durante un altro spettacolo che avevo trovato davvero potente: “Io ti Maledico”. A caldo dopo averlo visto ne avevo scritto così: “Lo spettacolo è la sintesi di un tema tutto femminile, quello dell’essere donne imprigionate nello sguardo di chi ci vede per prime, le nostre madri, e poi di coloro che incontriamo e per i quali ci pieghiamo a essere altro da noi. Sono come tu mi vuoi è il messaggio urlato dall’attrice sulla scena, una gabbia di cemento buia, nella quale una donna sembra essere prigioniera. Amare per essere amate, ancora prima di imparare ad amare noi stesse è una trappola nella quale noi donne cadiamo spesso, prigioniere di una gabbia che potrebbe essere quella della famiglia, della società, della cultura, di ogni contesto o persona che spegne sul nascere l’individualità femminile creatrice di vita, la sua espressività e creatività, la libertà di ogni bambina, ragazza, o donna, di essere se stessa. La scena si apre con le urla strazianti di una donna sola, stesa in terra nel buio, in cerca di una luce che la guardi, come se essere illuminata dall’esterno le consentisse di esistere. Grazie all’energia di Paola Tarantino, al testo intenso che ha scritto lei stessa, da spettatrice ho sentito quel dolore anche mio, di una maschera che rappresenta la ricerca della propria luce nell’altro da sé, anziché riconoscerla nella propria individualità di donna. La catarsi di Paola Tarantino sul palcoscenico non può che essere tragica e diventa una denuncia delle troppe negazioni che molte donne subiscono fin dall’infanzia e che le rendono autodistruttive e facili prede della violenza propria e di altri”.

I mostri sono necessari per spingerci ad andare oltre i nostri limiti. Credo che sia questo il messaggio di chi li guarda in faccia con coraggio. Ogni volta che penso alla parola mostro, il mio personale esorcismo è immaginare la faccia di Groover, uno dei pupazzi del fantastico mondo del “The Muppet Show”. Tanto tempo fa trovai nella sala giochi del palazzo dove abitavo a New York un piccolo libretto abbandonato che conservo ancora gelosamente: “The Monster at the End of this Book”.

Iniziava con il povero Groover che avverte l’incauto lettore di non avventurarsi a sfogliare il libro e non girare pagina perché alla fine si nasconde un mostro spaventoso. Per ogni pagina Groover è sempre più spaventato e costruisce barriere e muri per impedire la curiosa avanzata del lettore. Fino a che oltre l’ultima pagina si nasconde una sorpresa: non c’è che lui, Groover, che si riconosce stupito come il mostro del quale aveva tanta paura e che stava cercando in tutti i modi di allontanare da noi lettori e da se stesso!

Boo! What a wonderful, thoughtful, personal and entertaining entry. I look forward to the next one!!!