Cecità

Ultimo giorno di scuola. Rimando i saluti a oltranza, sperando che nessuno se ne accorga, complice l’assenza della campanella. Ma a tutto c’è un limite, il cambio dell’ora incalza anche durante la Didattica a Distanza (DAD), e senza la foto di rito chiudo la riunione su Meet, la piattaforma online adottata dalla scuola dove sono stata supplente, i saluti degli studenti già eco lontani: “Arrivederci Prof.”, “Buone vacanze”. Le voci animavano i pallini colorati sullo schermo, così erano presenti all’appello in questi mesi, gli studenti delle classi virtuali. È finito l’anno e ancora non mi sono abituata del tutto a parlare con una serie ordinata di cerchi attorno alle iniziali dei nomi. Ogni volta spero si trasformino nelle immagini dei volti, assonnati, svogliati, sorridenti, attenti, disattenti, ma pur sempre visi espressivi, sguardi, vivaci e reali, e non un insieme di pixel digitali.

Oggi molti pallini si sono animati. Avevo chiesto videocamere accese per tutti, almeno per i saluti. Tra i tanti volti chiusi nelle loro stanze, due ragazzi non sono in casa, camminano per le strade di Roma. Vedo scorci di cielo, stralci di palazzi, il movimento caotico di una camminata senza un ritmo preciso, frettolosa e agitata, come lo sono i due protagonisti di questa performance. Siamo tutti davanti a uno schermo, nelle nostra case, ma il Lockdown è finito dopotutto, e loro hanno pensato bene di partecipare all’ultima lezione da una prospettiva in movimento, arrivando in un luogo speciale, Fontana di Trevi. Si incontrano davanti al monumento, ben visibile senza la folla di turisti ammassati a lanciare monetine, e io mi trovo nell’imbarazzo indeciso: andrà bene apprezzare la cartolina animata, prenderla come un regalo, o sono tenuta a condannare il gesto diversivo, che non consentirà loro di partecipare alla lezione come tutti gli altri? Se insegnassi storia dell’arte potrei cogliere la palla al volo e rilanciarla. Ma sono giunta ai saluti di matematica e fisica, avrei dovuto interrogarli quei due, per sondare quello che già so, e cioè che la fisica che dicevano di non capire prima della DAD, non l’avranno purtroppo capita con le spiegazioni a distanza, il laboratorio virtuale, l’alibi di microfoni non funzionanti e di connessioni ballerine. In fondo però, dico tra me e me mentre li guardo allegri di fronte alla fontana, in qualche modo, a modo loro, hanno provato a ridarmi la vista. Negli ultimi tempi ho spesso pensato di averla persa, facendo lezione davanti allo schermo, ascoltando le voci o i silenzi di una classe virtuale, eppure formata di persone reali e presenti. A volte mi sono sentita persino cieca. Proprio così. Privata della vista. Un pò come un mio professore di un tempo lontano, il prof. Votta, che in realtà non vedente lo era davvero, con i suo occhiali neri, il suo bastone, la sua borsa dalla quale estraeva il registro scritto in braille. Qualsiasi altra cosa gli servisse per insegnare storia e filosofia, a noi liceali del triennio, lui la sapeva a memoria. Non aveva bisogno di libri, non che io mi ricordi. Spiegava lezioni su lezioni, ci stimolava a leggere estratti di documenti, perché la storia non era solo un racconto cronologico ma uno studio delle fonti, al quale lui voleva abituarci. E così era per la filosofia, quella materia che doveva instillarci lo stimolo a pensare, a imparare a pensare con la nostra testa, forti della conoscenza del pensiero dei grandi. Lui citava le fonti, i classici, così come le date degli eventi che fanno la storia. E noi ci preoccupavamo di ripetere la lezioncina, a volte letta troppo in fretta, qualche minuto prima dell’interrogazione. Più spesso preparata con metodo, per cercare di emulare il suo esempio.

In questi mesi di interazione con i pallini colorati, ognuno per ogni studente, ho immaginato volti e corpi di adolescenti bloccati in casa, percepito la loro presenza a distanza, e ho pensato a quel mio professore di storia e filosofia, che arrivava accompagnato a braccetto dal suo amico e collega Prof. Farinelli, insegnante di fisica e matematica, colui che dalla prima lezione mi ha appassionata alla fisica. Ho toccato con mano il suo lascito più profondo, che non mi ha trasformata in una storica o una filosofa, ma mi ha trasmesso qualcosa di ancora più importante, impalpabile ma indispensabile, una delle costanti nella mia vita non tanto lineare, almeno dal punto di vista lavorativo. L’ho capito dal momento in cui ho cominciato a insegnare io stessa. Ma ne ho avuto contezza solo a conclusione di questi mesi di didattica a distanza. Perché di fronte al computer, ogni mattina, aprendo la classe e ascoltando voci distanti, ho trovato in me la sua voce. Quella che mi ha insegnato cosa sia la fiducia, non nell’essere umano, non negli oggetti, ma proprio la fiducia nella fiducia. Quella che lui ci dava a priori. Era l’essenza della sua presenza impossibilitata a vederci. Ci interrogava, sapendo che avremmo potuto rompere la fragile relazione che ci offriva. E in qualche caso lo facevamo, non posso dire di non aver mai sbirciato sul libro aperto, non ricordando la risposta a una sua domanda. Eppure, la forza del suo credere in noi era più forte della nostra tendenza a svicolare dall’impegno. La forza del suo credere nella fiducia che ci regalava era il basamento sul quale avremmo costruito la formazione, mattone su mattone, un’architettura che dura tutta la vita. Nonostante le mie insicurezze, la mia vacillante autostima, nonostante il mio senso perenne di non essere all’altezza, mi muovo nel mondo con fiducia, e così ho fatto con gli studenti che ho incontrato, in questo primo anno scolastico da insegnante.

D’altra parte è una sensazione alla quale sono abituata, quella di non vedere. Fin da bambina ho iniziato a perdere gradi su gradi, riducendo di metro in metro la visuale che potevo avere sul mondo, fino a non poter fare a meno degli occhiali. Prima delle lenti a contatto, levarmi gli occhiali per un bagno al mare voleva dire trovarmi all’improvviso sola, io e l’acqua, perché se non vedo al di là del mio naso, allora è come se fossi anche io invisibile al mondo. La miopia non è cecità, ma quando è così avanzata come nel mio caso ne è forse un’approssimazione, seppure inadeguata e non corrispondente alla realtà. È come un modello, che mi permette di immaginare, in alcune situazioni, cosa si provi nell’essere privati della vista. Ricordo da piccola il tentativo di orientarmi nel buio, del quale avevo terrore, come lo sforzo di esorcizzare qualcosa, di prepararmi a qualcosa. Nel buio, nonostante la paura, ho affinato una capacità di orientarmi, che deriva dalle percezioni corporee, più che visive.

Ma tornando alla fiducia nella fiducia. Ci ho pensato in sede di consiglio di classe. O meglio, questa specie di mantra ha illuminato i miei pensieri, mentre si discuteva delle difficoltà di una classe complessa, nella quale si sono manifestati problemi disciplinari in varie occasioni, in presenza e a distanza. E, seppure riconosca l’importanza di prenderne atto, di scoraggiarli e condannarli, ho spesso avuto la sensazione di essere incappata in una classe formata di individui eccezionali, ognuno a suo modo, ai quali mancava solo una dose abbondante di fiducia, specialmente in questo periodo per noi adulti complesso e drammatico, ma ancora di più per gli adolescenti di ogni ordine e grado. Dare fiducia è una cosa, ma altra cosa è avere fiducia nella fiducia. E da qui potrei cominciare un percorso di ‘Borgesiana’ memoria, e dire che ancora più complesso sarebbe avere fiducia nella fiducia del dare fiducia… e così via… divagavo durante il consiglio, ascoltando l’accanimento di alcuni professori contro alcuni soggetti, sempre gli stessi, quelli che disturbano in presenza o a distanza. Un conto è dare fiducia, altro è avere fiducia nel dare fiducia, anche quando la fiducia viene infranta, anche a prescindere dalle conseguenze e da quello che la vita ci risponde.

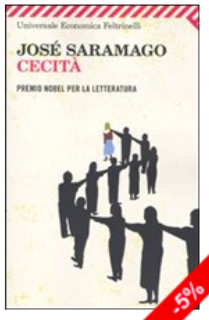

Mi rendo conto che mi sto addentrando in un labirinto. E non ho la pretesa di condurci nessuno, non avrei io per prima la strada per uscirne. Mi ricollego però a una lettura che mi ha folgorata rispetto a questi temi. Tante riflessioni di questi ultimi mesi, rispetto al non vedere, al non poter guardare negli occhi gli studenti, eppure provare a mantenere viva la scuola, la didattica, la relazione, la pretesa di insegnamento, mi hanno riportata al romanzo intitolato “Cecità” di José Saramago (Universale Economica Feltrinelli). Lo lessi anni fa, rimanendo folgorata da quell’impalcatura magistrale, dove erano contenuti tutti gli sviluppi di un’idea: “Cosa succederebbe se un’epidemia rendesse gli esseri umani ciechi?” La risposta dello scrittore è che la cecità fisica di ogni singolo, diventa una cecità condivisa dai contagiati, isolati dal resto degli esseri umani vedenti. E questo porta a una cecità globale, per cui la società si disgrega, prevale la discriminazione, la paura, la violenza.

Prima di questi sviluppi, le pagine che aprono il romanzo sono spaccati serrati di personaggi, che si ritrovano ciechi nelle situazioni più disparate, in un crescendo di tensione che prelude alla consapevolezza che la cecità sia il sintomo di una malattia epidemica molto contagiosa. Dapprima un signore si accorge di non vedere, mentre è fermo al volante della sua auto, di fronte a un semaforo che non vedrà più: “Il disco giallo si illuminò. Due delle automobili in testa accelerarono prima che apparisse il rosso. (…) La prima della fila di mezzo è ferma, dev’esserci un problema meccanico, l’acceleratore rotto, (…) l’uomo che sta dentro volta la testa verso di loro, da un lato, dall’altro, si vede che urla qualche cosa, dai movimenti della bocca si capisce che ripete una parola, non una, due, infatti è così, come si viene a sapere quando qualcuno, finalmente, riesce ad aprire uno sportello, Sono cieco. Non lo si direbbe. Considerati com’è possibile in questo momento, appena di sfuggita, gli occhi dell’uomo sembrano sani, l’iride si presenta nitida, luminosa, la sclera bianca, compatta come porcellana. Ma le palpebre spalancate, la pelle raggrinzita del viso, le sopracciglia improvvisamente ribelli, il tutto, chiunque può verificarlo, è sconvolto dall’angoscia”. Il cieco sotto shock viene soccorso da un uomo che si rivela essere un delinquente, e che finirà quasi suo malgrado per rubare la macchina del signore che ha appena soccorso e accompagnato a casa, per poi dibattersi nell’angoscia e finire cieco anche lui.

Fin dall’incipit, i quadri viventi che raffigurano i personaggi si alternano a riflessioni dell’autore fuori campo, sulle ripercussioni o le motivazioni morali dell’epidemia, il vero tema portante del romanzo. Scrive ancora Saramago “Nell’offrirsi di aiutare il cieco, l’uomo che gli avrebbe poi rubato la macchina, non aveva, in quel momento preciso, alcuna intenzione malevola, anzi, al contrario, non fece altro che obbedire a quei sentimenti di generosità e altruismo che, come tutti sanno, sono due delle migliori caratteristiche del genere umano e che si possono riscontrare persino in criminali ben più incalliti di questo, un semplice ladruncolo di automobili senza speranza di carriera, sfruttato dai veri e propri padroni dell’affare, i quali invece si approfittano dei bisogni della povera gente. In fin dei conti, questi o gli altri, non è poi così grande la differenza tra l’aiutare un cieco per poi derubarlo e preoccuparsi per una vecchiaia caduca e balbettante pensando solo all’eredità. Fu soltanto quando era ormai vicino alla casa del cieco che l’idea gli si presentò con la massima naturalezza, proprio come, si può dire, se avesse deciso di comprare un biglietto della lotteria solo per aver visto il venditore, senza provare alcuna emozione, comprandolo per vedere cosa ne venisse fuori, rassegnato in anticipo a quanto la volubile fortuna gli avrebbe portato, qualcosa o niente, c’è chi direbbe che agì secondo un riflesso condizionato della propria personalità. Gli scettici sulla natura umana, che sono molti e ostinati, sostengono che se è vero che l’occasione non sempre fa l’uomo ladro, è anche vero che lo aiuta molto. Quanto a noi, ci permetteremo di pensare che se il cieco avesse accettato la seconda offerta del buon samaritano, in definitiva falso, in quell’istante estremo in cui la bontà avrebbe potuto ancora prevalere, e cioè l’offerta di restare a fargli compagnia fino all’arrivo della moglie, chissà se l’effetto della responsabilità morale derivante dalla fiducia così accordata non avrebbe inibito la tentazione criminale e fatto venire a galla quanto di luminoso e nobile sarà sempre possibile ritrovare persino nelle anime più perdute. Per concludere banalmente, come non si stanca di insegnarci l’antico proverbio, il cieco, credendo di farsi il segno della croce, si ruppe il naso. La coscienza morale, che tanti dissennati hanno offeso e molti di più rinnegato, esiste ed è esistita sempre, non è una invenzione dei filosofi del Quaternario, quando l’anima non era ancora che un progetto confuso. Con l’andar del tempo, più le attività di convivenza e gli scambi genetici, abbiamo finito col ficcare la coscienza nel colore del sangue e nel sale delle lacrime, e, come se non bastasse, degli occhi abbiamo fatto una sorta di specchi rivolti all’interno, con il risultato che, spesso, ci mostrano senza riserva ciò che stavamo cercando di negare con la bocca. A questo, in generale, si aggiunga la circostanza particolare che, negli animi semplici, il rimorso provocato da una cattiva azione si confonde frequentemente con paure ancestrali di ogni tipo, dal che risulta come il castigo del prevaricatore finisca per essere, né più né meno, due volte meritato. Non sarà quindi possibile, in questo caso, svelare quale parte di paure e quale parte di coscienza tormentata cominciarono ad affliggere il ladro appena questi mise in moto la macchina”.

Non è un caso mi dico, rileggendo questi paragrafi, che l’autore parli di effetto della responsabilità morale derivante dalla fiducia accordata. È proprio questo il punto. Il suo punto che rendo anche mio in tutt’altro contesto. Durante l’ultimo collegio docenti, un collega matematico, parlava del ruolo dell’insegnante rispetto alla presenza fisica o alla didattica a distanza. Con rara umiltà tra docenti in assetto di collegio, enfatizzava la sua difficoltà in questi mesi, che non gli hanno consentito di fornire gli studenti degli strumenti necessari all’apprendimento. Come pretendere di valutarli se le premesse alla base dell’educazione sono venute meno? D’altra parte ne faceva una questione legata alla sua materia, dicendo che solo guardando negli occhi chi si ha davanti, con tutti i nostri sensi in ascolto, è possibile intuire dal suo sguardo se sta capendo formule o teoremi. È vero, è così anche per me, lo è stato in alcune preziose occasioni, mi sono detta. E quei momenti speciali non si dimenticano. Notare quel cambio di sguardo, quel guizzo nelle pupille, di qualcuno che fino a un attimo prima non capiva e poi improvvisamente capisce, è quella l’essenza dell’insegnamento, di quel rapporto costruito sulla fiducia, di quel saper guardare negli occhi chi ti ascolta, saper vedere oltre la vista ma dentro la vista, saper cogliere se chi ti sta seguendo, o non seguendo, stia capendo o non capendo, e sapersi mettere in discussione quando non si riesce a cogliere quel guizzo, perché è lì che stiamo sbagliando qualcosa, è lì che non stiamo dando il massimo, è lì che non siamo più insegnanti, ma altro. E a quel punto, se siamo così ciechi da non rendercene conto, o se siamo resi ciechi dalle circostanze, che ci impediscono un rapporto in presenza, allora una macchina sarebbe più che sufficiente, come forse lo è stata in emergenza la macchina improvvisata della didattica a distanza: appena sufficiente, non buona, non distinta, non degna di nota o di menzioni speciali, solo sufficiente. Necessaria a superare l’emergenza, a consentire forse di reinventare la scuola in classe, insieme tra i banchi, presenti all’appello, dove poter guardare negli occhi il riflesso della nostra capacità di comprendere, o a volte purtroppo quello della nostra cecità.