Polli

Scrivo dall’Umbria, Alta Valle del Tevere, Comune di Città di Castello. Non dal centro, neppure dalla periferia, da una delle tante frazioni, quella di Petrelle, che conta circa un centinaio di abitanti. Dalla collina dove abito, in una di quelle costruzioni in pietra tipiche di questo territorio, il paese lo vedo dall’alto. Non posso dire che la valle e la collina dove vivo siano incontaminate. La zona è popolata, attorno all’agricoltura c’è quel fermento della vita dei campi, che non lasciano tregua se non grazie alle nevicate invernali. Gli esseri umani hanno plasmato questo paesaggio, più o meno rispettandone le ondulazioni, le forme. Ma i tempi cambiano e da qualche anno una forza oscura minaccia l’ecosistema di questa valle. Ha l’aspetto innocuo di un pollo. Anzi non uno, trentamila polli per la precisione, che dovrebbero venire a risiedere in fondo alla valle del Minimella, allevati da una ditta di nome Energala.

Il torrente Minima è di una classe speciale, adatta al ripopolamento delle trote. E questo significa che l’acqua è pura. Lo si vede anche dall’abbondanza di rane e rospi, che popolano i laghetti, o meglio le dighe artificiali, costruite a fini irrigui. Anche questo è un buon segno, rispetto ai parametri idrici. Soprattutto se si pensa che qui il tabacco ha avuto un impatto ambientale importante. L’economia dell’Alta Valle del Tevere si regge sul tabacco, che ha significato costi notevoli per l’ambiente, le falde acquifere, l’aria. Ma è una coltura storica, difficile da eradicare, da sostituire con altro, come è difficile riconvertire i macchinari specializzati a servizio di questa produzione. In questo contesto, i polli non sono arrivati dal nulla e nemmeno approdati nel nulla. Solo che purtroppo non sono un’evoluzione volta a migliorare l’assetto agricolo in un’ottica ambientalista, né tantomeno ecosostenibile. Sono piuttosto un passo indietro. Di quasi cinquant’anni per la precisione.

Che poi, se l’intenzione fosse quella di tornare indietro nel tempo, basterebbe vivere per un po’ nello spazio di queste colline, per percepire un rallentamento degli orologi. Questo lembo di pianeta è fuori dalle rotte più battute dell’Umbria. La collina dove abito e lavoro è a pochi passi dal confine tra una regione chiusa al mare e la più aperta Toscana. Dalla mia strada, Cortona è vicina, in linea d’aria, così come Pienza, Montepulciano e l’arte di paesaggi raccontati dai filari dei vitigni. Da questa parte del confine invece, nel Comune di Città di Castello, il racconto dell’alta Valle del Tevere si dipana o si arrotola come le foglie del tabacco, che un tempo occupavano quasi tutte le superfici coltivabili, da marzo a ottobre inoltrato. Vivo qui da quindici anni. E sono di fatto una imprenditrice agricola. Anche la mia impresa, prima che mi insediassi, era un fattoria per la coltivazione del tabacco, con annesso essiccatoio, ma non lo è più da molti anni, i campi convertiti alle coltivazioni di cereali bio, qualche albero da frutta, un piccolo oliveto. Per dirla tutta l’impresa è più che altro volta al turismo, al cosiddetto turismo rurale, quello fondato sulla multifunzionalità delle aziende agricole di una volta che, nel passaggio generazionale hanno riconvertito gli spazi di stalle o cantine per renderli camere o appartamenti e aprirsi alla ricettività extra alberghiera. L’agriturismo nasce così, da questo presupposto, dalle premesse di un’azienda multifunzionale, non più solo agricola ma anche turistica. E nasce in Toscana, in Umbria, nelle regioni dove è più facile che l’attività agricola sia circondata dalla storia, dalle architetture dei borghi medioevali, dai boschi, dai laghi, dal verde.

Tra le colline dove si è sviluppata la mia impresa, forse perché siamo al confine tra due regioni, le infrastrutture sono poche e poco sviluppate. La strada comunale che arriva al nostro agriturismo non è mai stata asfaltata, per fortuna. Il Comune di Città di Castello non porta l’asfalto nei boschi, mi disse un giorno un consigliere di non ricordo quale orientamento politico, giurerei fosse verde. Non che io sia amante dell’asfalto. È solo che la polvere bianca che si alza in estate ogni volta che passa una macchina aumenta il senso di calura, ma forse con l’asfalto sarebbe peggio e quindi la tolleriamo, ci abbiamo fatto l’abitudine. Qui da noi non arriva l’acqua comunale, che invece arriva fino a Petrelle, giù a valle. Abbiamo una sorgente, una cisterna, ogni tanto gli incubi che l’acqua finisca diventano realtà, ma una soluzione l’abbiamo sempre trovata. In queste zone il segnale telefonico scarseggia. E gli ospiti lo notano subito all’arrivo in agriturismo. A volte sono un po’ perplessi, altre forse dubbiosi che sia il posto giusto per loro. Quasi sempre, dopo qualche ora, se ne fanno una ragione e arrivano ad apprezzare l’assenza di segnali. Si tuffano nel passato e recuperano il legame con gli elementi di primaria importanza: aria pulita, cielo terso, di giorno e di notte, profumo di foglie, odore di terra e di bosco, asciutto o bagnato che sia, fruscii d’acqua, di animali, quasi nessun rumore troppo invadente. Non c’è la fibra per internet, ci serviamo di un segnale aereo nelle frequenze radio, fornito da un’azienda privata, che lo ha reso accessibile grazie a un ripetitore posizionato ad hoc, sulla cima del castello che ci sovrasta. È il Castello di Petriolo, che alcuni ricordano come castello del diavolo. Ed è stato restaurato da una coppia di avvocati belgi, i Grolig, che lo hanno acquistato quasi trent’anni fa realizzando il loro sogno e restituendo un rudere all’antico splendore, a beneficio di un bene comune indivisibile e non quantificabile, quello della bellezza e del valore della storia. È vero che il castello è ora privato, ma negli anni ha ospitato concerti, feste, le sue luci antiche parlano di una vita risorta, e questo grazie alla capacità degli stranieri di valorizzare un’Italia che sarebbe rimasta abbandonata e dimenticata. Ma questa è un’altra storia, che ha il sapore di una favola.

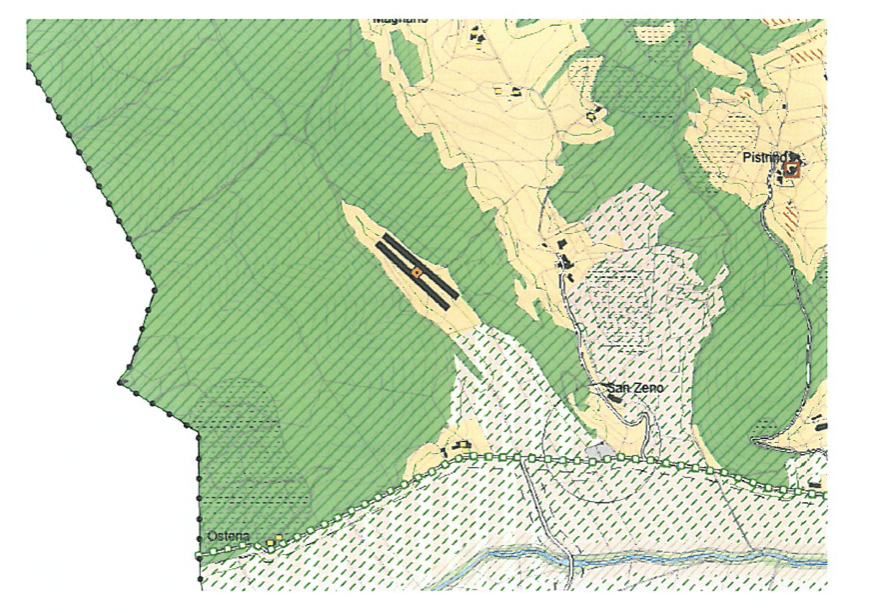

Tornando all’assetto del territorio, in questo contesto qualche pollo non dovrebbe dare nessun fastidio, anzi è la norma e spesso purtroppo vittima di volpi o faine. Ma l’impresa che si delinea all’orizzonte ha poco a che vedere con i polli o le galline dell’antica aia o della vecchia fattoria. È una storia nefasta, cominciata negli anni Settanta. Con la speculazione di un imprenditore, che progettò e costruì due capannoni giganteschi, due stalle per allevare suini. A quel tempo, il tabacco imperava. Quindi aggiungere un allevamento industriale non sembrava forse così strano. Anche se la strada per arrivarci era, ed è ancora oggi, la stessa, una via a fondo valle, che si innesta sulla cortonese, attraversando paesini infilati uno dietro l’altro, come perline di una collana: case in pietra, il castello Bourbon di Petrelle, ogni tanto un essiccatoio, la Chiesa di Petrelle affacciata di spigolo su una curva stretta, dove lo spazio basta appena per una macchina. Se si guarda il paese dalle colline che lo fronteggiano, è lampante che due capannoni industriali non avevano nessun senso di esistere. Sembrano calati dall’alto, una macchia grigia circondata da boschi, in una incanalatura della valle, come in fondo a un imbuto.

Appena arrivarono i maiali, ormai quasi cinquant’anni fa, la popolazione di Petrelle, il paese a monte dell’imbuto, dove era stato progettato, approvato costruito e aperto l’allevamento, insorse in modo compatto. L’aria era diventata irrespirabile e i liquami venivano scaricati direttamente nell’unico sbocco possibile, il torrente Minima, luogo di pesca di trote, corso d’acqua di fondo valle, nutrito da fossi e rigagnoli che scendono dalla montagna cortonese. Ci fu una vera battaglia, i paesani contro l’imprenditore di allora. E la popolazione vinse ricorrendo al Tar, l’allevamento fu chiuso, dismesso, abbandonato. Restarono però i capannoni vuoti, testimonianza di una guerra vinta contro un’idea malsana e corrotta di impresa. Mi racconta un amico nato e cresciuto a Petrelle: “Mi ricordo una volta, per la porcilaia, venne a Petrelle il geometra di Landini, il proprietario dell’impresa. Voleva dirci che la porcilaia non era dannosa e non faceva male. Allora, Benito, il babbo di Nicola, aveva un secchio pieno di trote fario morte. Le aveva raccolte nel fiume. Erano a galla. Puzzavano di merda da morire. Ne prese una e gliela sbatté sulla faccia e gli disse di farla mangiare ai suoi figli se pensava che l’acqua era così pulita….”. Lui era ragazzino quando suo padre fece di tutto per contrastare con i compaesani quello scempio. E vinse, non senza un grande dispendio di salute fisica e mentale, nonché di risorse economiche.

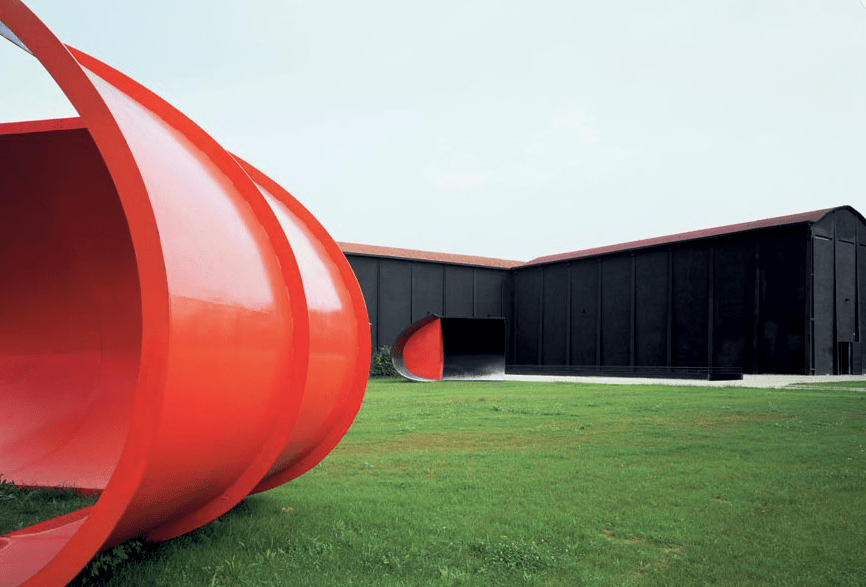

I resti di quell’allevamento sono rimasti abbandonati per anni: la testimonianza importante di un errore che andava riconosciuto in modo consapevole, andava riparato, corretto. Una politica dotata di una certa lungimiranza avrebbe potuto fare leva sulla storia di questa impresa fallimentare per mettere un veto a future azioni simili. Avrebbe potuto trovare il modo, nella terra di Burri, il pittore e artista Alberto Burri, che era riuscito a convertire gli essiccatoi di Città di Castello in un Museo all’avanguardia, dove gli spazi industriali sono una sede perfetta per i suoi giganteschi quadri. Alcune delle sue opere materiche, realizzate con i sacchi di iuta, evocano temi di sostenibilità ambientale. Nonostante ciò, negli ultimi anni, a Città di Castello sono aumentati i centri commerciali, visioni di uno sviluppo urbano ed extraurbano a vantaggio di pochi imprenditori e a svantaggio del centro storico, del turismo, delle tradizioni locali, dell’arte, della forza di un territorio che ha come risorsa primaria un ambiente ancora salubre.

Sembra un paradosso, eppure le amministrazioni di un comune che ha ereditato il lascito di un grande pittore, che consiste sì nelle sue opere ma anche nella trasformazione di una fabbrica in un museo dove collocarle, e di una Regione come l’Umbria, considerata polmone verde d’Italia e meta turistica per eccellenza, non hanno fatto leva su questo per eliminare le condizioni di fattibilità e progettualità di allevamenti industriali in zone da proteggere. Quantomeno si doveva puntare sull’anacronismo e sulla tendenza antistorica insita nel deturpare lo spazio tra due castelli medioevali mantenendo un piano regolatore vetusto, dove resta censito un allevamento zootecnico dalla storia fallimentare, seppure disabitato, uno di quei conglomerati di animali dall’impatto devastante, non solo per la vista, ma anche per l’olfatto, per il sapore dell’aria e dell’acqua, per la salute fisica e mentale di chi confina con le migliaia di bestie ammassate in condizioni insalubri.

Dopo la chiusura, la macchia grigia dei capannoni circondata dai boschi, seppure ormai inodore, incolore, insapore, non era comunque innocua. E questo le amministrazioni regionali e comunali, per le quali la salute della popolazione è importante avrebbero dovuto anticiparlo. Avrebbero dovuto imporre la distruzione di quelle stalle, perché a nessuno venisse l’idea di ripopolarle un giorno. E invece tutto è rimasto fermo, almeno all’apparenza. Fino a qualche anno fa, all’inizio dell’epoca degli impianti fotovoltaici. Nel giro di qualche mese i tetti sono stati ricoperti di un impianto di ampia metratura, illuminato la notte da fari a giorno, come dalle normative che regolano le assicurazioni a tutela di istallazioni così costose e a rischio di furto. La luce all’inizio era accecante. Un pugno negli occhi abituati al tremolio delle stelle. E insieme ad altri abitanti si trovò un compromesso con l’imprenditore perché attenuasse tutta quella luminaria verso un’opera utile ma non certo mirabile. Dopo poco arrivarono i polli, o meglio l’idea dei polli, quelli ancora non hanno mai messo zampe nei capannoni rimessi a nuovo. È spuntata invece una nuova ditta, la Energala, della quale si è cominciato a parlare. Con poche carte consegnate al Comune, nell’Ottobre del 2017, era a un passo dall’aver ottenuto i permessi per portare trentamila polli a vivere e crescere nei capannoni.

D’altra parte che cosa ci si aspetta dal proprietario di un allevamento industriale dismesso se non che prima o poi cercherà di farne un nuovo allevamento? Non importa che questa volta gli animali siano polli e non maiali. Ed è quantomeno ingannevole la rassicurazione che si tratti di un allevamento biologico, come dicono le carte del progetto, perché al giorno d’oggi il tipo di allevamento previsto non differisce da quelli convenzionali, se non per il tipo di mangime che viene dato ai polli, per la durata del ciclo di produzione e per la possibilità che si deve fornire agli animali di poter uscire all’aperto tramite opportuni usci previsti nei capannoni. I numeri di capi sono comunque importanti. Inoltre la prima richiesta di avviare l’attività faceva leva sulla pregressa esistenza di un allevamento per snellire l’iter di permessi da ottenere dall’amministrazione comunale. In una prima fase, nel 2017, l’operazione era davvero campata per aria. Ed è stato facile per il Comune opporre qualche resistenza, chiedendo alla Regione che venissero fatte valutazioni più approfondite dell’impatto ambientale di un tale insediamento.

Di fatto, la normativa consente di definire bio un allevamento che contiene meno di trentamila polli e per il quale il rapporto tra kg di carne e superficie agricola dove lasciar razzolare i polli non supera la soglia di 20 q.li di peso vivo di animali per ettaro di terreno asservito all’allevamento. La suddetta ditta ha presentato questo progetto a fine 2017 e il Comune di Città di Castello ha preso tempo, chiedendo di considerare, da parte della Regione l’impatto ambientale. La popolazione di Petrelle, a valle e sulle colline confinanti con i capannoni industriali aveva manifestato il proprio dissenso ed era stata rassicurata dal sindaco e dall’amministrazione che il progetto non aveva le caratteristiche essere approvato. Eppure l’imprenditore è andato avanti. Ha allargato le superfici, ha cambiato parametri, ha ridefinito valori poco al di sotto delle soglie e delle caratteristiche che richiederebbero una valutazioni ambientali. E durante i mesi estivi, mentre ci si cominciava a riprendere dalle conseguenze sull’agricoltura e sul turismo del Covid, si è saputo che l’impresa aveva ottenuto la concessione per un primo insediamento.

Anche se con un numero ridotto di polli, l’allevamento può ora aprire. In un secondo momento è prevista l’espansione del progetto attraverso la costruzione di un ponte di collegamento tra i due capannoni. Tale ponte dovrebbe preservare il torrente Aiala, di classe A, dalle deiezioni dei polli nel periodo in cui possono razzolare fuori dai capannoni.

Senza entrare nei tecnicismi dell’opera, mi chiedo: Perché allevare polli in modo industriale, in un luogo di cultura, di tradizioni contadine ancora vive, di possibilità di mantenersi in equilibrio con la natura di cui siamo parte, anziché renderla schiava? Perché mettere a rischio una intera vallata, attentare alla salute dei suoi abitanti, per un’operazione a beneficio di un solo imprenditore? Quale logica perversa contestualizza un’operazione del genere nei mesi e negli anni che ci vedono affrontare una pandemia di un virus vicino a quello dell’aviaria? Dopotutto, questi allevamenti, oltre a essere indicati come possibili cause di salmonellosi, mettono a rischio l’aria che respiriamo, introducendo polveri sottili provenienti dalla pollina delle lettiere prodotte dagli animali. Proprio quelle polveri sottili di cui abbiamo sentito parlare nei mesi nei quali imparavamo cosa fosse il Covid 19 come possibili cause della diffusione del contagio.

Mentre scrivo mi vengono in mente alcune delle riflessioni del libro di Jonathan Safran Foer, “Se niente importa. Perché mangiamo gli animali” (Guanda), all’apparenza un testo a difesa del vegetarianismo, in realtà un trattato appassionato contro gli allevamenti intensivi di animali. Lo scrittore americano Foer ha condotto per quasi tre anni un’indagine volta a conoscere gli allevamenti intensivi, visitati anche nel cuore della notte. E nel suo racconto, che è insieme inchiesta e testimonianza, ha saputo raccontare con accuratezza le violenze sugli animali, i trattamenti a base di farmaci che devono subire. Ha descritto come vengono uccisi per diventare il nostro cibo quotidiano. È un testo che invita alla riflessione sul dolore degli animali, sulla nostra sensibilità verso chi è senza voce, come discrimine fra umano e inumano, fra chi mette in discussione le condizioni imposte dall’allevamento industriale e chi le accetta senza porsi il problema.

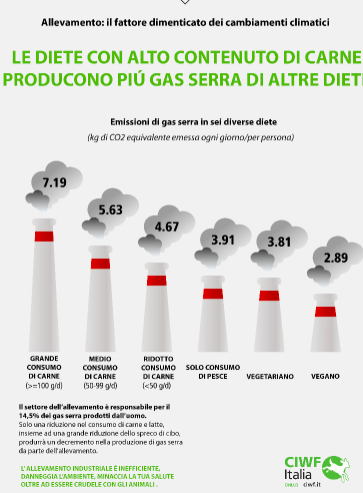

Scrive Foer: “Allevare animali a fini alimentari (in allevamenti tradizionali o industriali) è una delle due o tre attività che contribuiscono maggiormente ai più seri problemi ambientali su ogni scala, da quella locale a quella globale.” E aggiunge: “L’allevamento degli animali contribuisce al riscaldamento globale per un 40% in più rispetto a tutto il settore mondiale dei trasporti nel suo complesso; è la causa numero uno dei cambiamenti climatici.” E ancora: “La zootecnia dovrebbe essere al centro dell’attenzione politica quando si affrontano i problemi del degrado del suolo, dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento dell’aria, della carenza e dell’inquinamento dell’acqua e della perdita di biodiversità. Il contributo del bestiame ai problemi ambientali avviene su scala massiccia.” E infine: “Per migliaia di anni agricoltori e allevatori hanno tratto spunto dai processi naturali. L’allevamento industriale considera la natura un ostacolo da superare.”

Le domande sono davvero tante. A volte nascono dalla paura, a volte dall’esperienza. Volendo allargare l’orizzonte dall’imbuto in cui giacciono ancora disabitati i capannoni pronti a ricevere trentamila polli, come è possibile conciliare la miopia di questa operazione con i movimenti dei giovani ambientalisti che chiedono alla nostra generazione di fermare la distruzione del pianeta terra finché siamo in tempo? E volendo prendere in considerazione anche solo l’evoluzione e il ritorno economico di questa impresa, quale mercato avranno tra solo pochi anni i polli da carne, considerato l’aumento delle persone vegetariane, vegane, che guardano all’alimentazione in modo consapevole e collegano il consumo di carne con l’impatto ambientale e il consumo delle risorse del pianeta? O con il progresso della ricerca che porterà alla produzione del cibo in laboratorio?

Cosa resterà di una valle come quella da dove scrivo, una volta che l’allevamento sarà andato a regime, che le falde acquifere saranno inquinate, che gli insetti e le zanzare saranno aumentati e con essi il rischio di malattie, che l’aria sarà inquinata da polveri sottili, il suolo dall’ammoniaca rilasciata dalle deiezioni tra i campi, che il cattivo odore avrà reso il profumo dei boschi un lontano ricordo e che le case di tutta la zona avranno perso il loro valore? Chi vorrà venire a visitare, come fanno i turisti rurali (in aumento costante), a viverci, come i tanti stranieri che hanno ripopolato le campagne spopolate negli anni dello sviluppo industriale, a riprendere energie, come chi è saturo della città, dello stress metropolitano, quando per ogni abitante rimasto ci saranno più o meno trecento polli destinati al macello?

Spero che il sindaco di Città di Castello, che ha dichiarato in commissione consiliare lo scorso 21 Settembre 2020, di non aver avuto più interazioni con l’imprenditore in questi due anni e di essere perplesso che il progetto sia andato avanti fino a questo punto, sia consapevole delle sue responsabilità nei confronti di un intero paese, di un’intera vallata, e che ascolti le voci rumorose provenienti da tutti coloro che, come me, si oppongono a questo allevamento. Mi auguro che lui, ma soprattutto i responsabili della Regione Umbria e i tecnici preposti di Asl e Arpa, che hanno firmato autorizzazioni negando una valutazione di impatto ambientale, non fingano di dormire, perché, come scrive ancora Foer nel suo prezioso trattato: “È sempre possibile svegliare uno che dorme, ma non c’è rumore che possa svegliare chi finge di dormire”.