Beat

La parola Beat mi accompagna da parecchi mesi, fin dall’immobilismo imposto dagli albori della pandemia Covid 19, che ci ha allontanati gli uni dagli altri, confinandoci nel giusto isolamento, e allo stesso tempo ci ha uniti nell’affrontare un nemico comune, un virus subdolo che stiamo imparando a conoscere e temere. Un virus che ci batte, ci abbatte, nel senso letterale di quella parola beat, che nei primi mesi terribili, e oggi più che mai, ha assunto un altro senso, di un ritmo ineluttabile, uno scandire terribile di numeri di contagi: positivi, negativi, persone care che ci abbandonano nella loro e nella nostra solitudine, giovani menti che si formano attraverso pixel, chiamate al compito di una ricostruzione, che avverrà, sta già avvenendo, mentre attraversiamo le ceneri di un’evoluzione del nostro stare nell’universo, che non è sostenibile, ci dirige verso l’estinzione.

Ho acchiappato questa parola dallo scrittore, autore di opere teatrali, attore, regista Piero Zucaro, esperto conoscitore di Gramsci, Pasolini, Bob Dylan e i poeti della Beat Generation, che mi chiamò per chiedermi di scrivere una postfazione a un suo volume portato a compimento durante i mesi di lockdown: “The Beat Generation in Playin’”, edito dall’associazione Ottavomiglio Laboratorio di cui Piero è fondatore. Diventerò l’acchiappaparole che scrive postafazioni, mi sono detta, lusingata a mio modo di questa richiesta che non mi era stata mai fatta. Due anni fa, quando ho iniziato questo blog in uscita dalla Nuvola di Plpl2018, pensavo, diventerò una bookblogger, una alla quale autori e case editrici mandano le loro nuove uscite, e un po’ è successo, in un modo estemporaneo, poco programmatico, che mi rende felice ogni volta che mi arriva un pacchetto di qualcuno che mi presta fiducia affidandomi le sue parole. Ma questa diramazione, della scrittura di una postfazione, non me l’aspettavo. E come tutte le cose che non ci si aspetta, è stato un modo di scoprire una possibilità che mi calza a pennello. D’altra parte io sono lenta, rimugino sulle parole, ne scrivo senza pianificazioni apparenti, aspetto che le associazioni si materializzino davanti ai miei occhi, che la penna intrecci fili, che il cuore senta che è ora di intessere quella parola, chissà perché proprio adesso, ormai battuta e ribattuta da tanti, forse ormai passata per le penne di chi scrive per mestiere, rispondendo al beat del mercato, per cui un libro ha senso mentre sta uscendo, quando è fresco di stampa, poi vola da solo oppure annega nell’oblio… Ma non è questo il mio modo, il mio beat. È invece arrivare post, puntuale ma in ritardo, alla fine, a dire la mia, dopo aver capito qual è la mia voce, che mi ci vuole sempre un po’ di più degli altri a capirlo, a sentirlo, a non confonderla con quella degli altri appunto, a non perdermi nelle voci delle tante tantissime persone che stimo e ammiro. Ecco quindi che in questa occasione mi presto a questo nuovo ruolo, da acchiappaparole (sempre) a scrivente di postfazioni (quando se ne presenterà l’occasione).

Che dire del volume di Piero Zucaro? Che vorrei ascoltarlo in un teatro, prima di tutto, anzi ascoltare tutte e tre le sceneggiature, drammaturgie musicali sulla poetica della generazione beat. Perché nei testi c’è tutto, ma proprio tutto, anche i CD con le musiche, per comprendere, ascoltando e sentendo, le voci di coloro che sono stati la generazione beatnik. Scrive Adolfo Fattori, professore di fenomenologia dei media all’Accademia di Belle Arti di Napoli, nella prefazione, a proposito di quegli anni:

“È un periodo storico in cui negli Stati Uniti vanno avanti in parallelo due visioni, due atmosfere: quella confortante e rassicurante dello ‘Zio Ike’ (Il Presidente Dwight Eisenhower), delle linde cittadine dove non succede mai nulla di male, dei furgoni che insieme al latte portano ai cittadini la serenità del “tutto va bene” (…) e quella conflittuale dei primi accenni alle lotte per i diritti civili, dell’esplosione del rock ’n roll, della fantascienza di invasione. Quella dell’incoraggiamento al consumismo di massa da un lato, e delle messe in guardia contro i “persuasori occulti” dall’altro. Della guerra in Corea, e dei drive-in. L’America, insomma, dell’esplosione di una nuova categoria sociale: i giovani. (…) nei giovani covano sottobraccia istanze e pulsioni di libertà e indipendenza, autonomia e emancipazione. È in questo conflitto che si inserisce la Beat Generation, come un cuneo affilato e dentellato che allarga la frattura, e che offre visioni e parole ai ‘ribelli’, agli ‘anticonformisti’, agli ‘scontenti’ – a coloro che vogliono andare ‘controcorrente’. (…) I giovani della Beat Generation sono dentro questo processo e ne esprimono – ognuno con la sua voce e i suoi mezzi – le anime e i tratti. Erano comunque, tutti degli outsider, interpreti di alcune categorie, quale più quale meno, emarginate negli States. (…)” I nomi vanno dai comici come Larry Bruce, ai poeti e gli scrittori come William Burroghs, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Diane Di Prima, coloro che diedero vita alla “”rivoluzione on the road” caratterizzata da atteggiamenti ostinatamente ribelli, anticonformisti, asociali, influenzati dall’esistenzialismo e da filosofie orientali come lo Zen”.

Credo che, come tanti di noi in questi mesi pandemici, anche Piero Zucaro abbia saputo utilizzare l’isolamento per accedere alla propria luce, quella di un grande esperto di quella cultura che è scandita da versi e da musica più che raccontata. “L’aggettivo Beat potrebbe colloquialmente significare stanco o abbattuto, in riferimento alla comunità afroamericana del periodo”, scrive ancora Fattori, “ma Kerouac fa sua quell’immagine e altera il significato includendo le connotazioni di ottimista, beato, e l’associazione musicale essere sul beat. Kerouac, devoto cattolico fin dall’infanzia, ha più volte spiegato che, nel descrivere la sua generazione come beat, ha cercato di catturare la ‘sacralità’ segreta degli oppressi. Molti hanno ipotizzato che l’uso del termine beat generation -generazione bastonata – da parte di Kerouac si sia evoluto da un riferimento post bellico a Lost generation – generazione perduta – di Ernst Hemingway verso una dimensione più positiva: i beat erano persone illuminate, ‘beatificate;’ – una gradevole confluenza tra le filosofie buddhista e cattolica, tanto importanti per Kerouac stesso”.

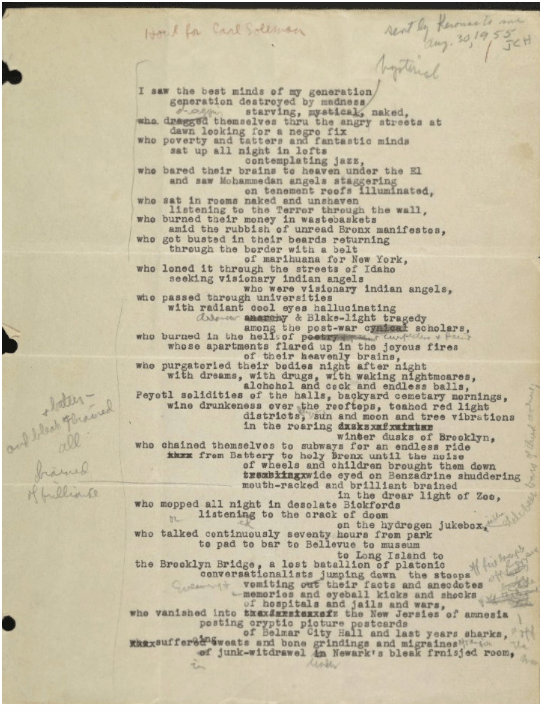

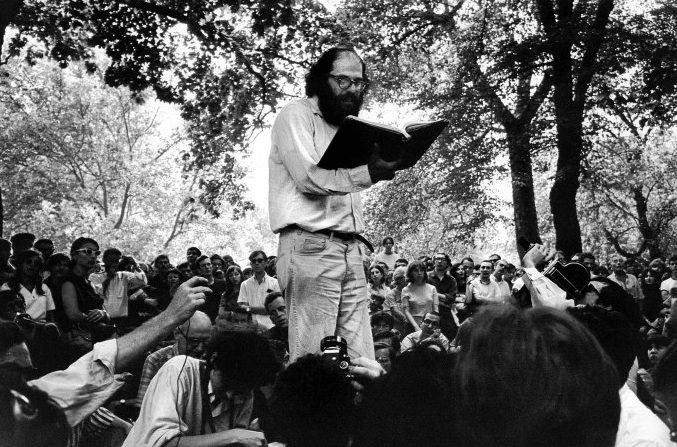

Aspiro con tutta me stessa a vedere almeno uno se non tutti questi testi rappresentati in un qualche teatro, appena ci sarà nuovamente concesso di assistere alla magia delle rappresentazioni dal vivo. E quindi invito attori, registi, persone di teatro, ad avere nelle loro librerie questo testo di Zucaro, se non ora, quando? Prima di lasciar parlare la mia postfazione, riporto l’incipit della fondante poesia di Allen Ginsberg intitolata Howl, così attuale oggi (Su YouTube si può ascoltare dalla voce dell’autore):

(For Carl Solomon)

«I saw the best minds of my generation destroyed by madness,

starving hysterical naked, dragging themselves through the negro

streets at dawn looking for an angry fix, Angel-headed hipsters

burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo

in the machinery of night […].»

In Italiano, “Urlo”: (Per Carl Solomon)

«Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla

pazzia, affamate nude isteriche, trascinarsi per strade di negri

all’alba in cerca di droga rabbiosa, hipsters dal capo d’angelo

ardenti per l’antico contatto celeste con la dinamo stellata nel

macchinario della notte […].»

Postfazione: “Viaggio nella metropoli dove le luci non si spengono mai”:

Quando Piero Zucaro mi ha proposto di scrivere una postfazione al suo volume dal titolo “The Beat Generation in Playin’-Trilogia drammaturgico-musicale sulla poetica della generazione beat”, quando mi ha descritto a grandi linee il suo puzzle teatrale, ricostruito fino all’ultimo tassello, fatto di tanti quadri a formare un affresco vivo della Beat Generation, pensavo di avere tempo da vendere, come sempre se qualcosa mi intriga. Mi ci volevo immergere, per approfondire, studiare, comprendere, attraverso la lettura e la scrittura. Allo stesso tempo però mi sono chiesta: cosa c’entro io con la Beat Generation? Cosa posso avere da dire, da scrivere, da aggiungere a posteriori, a un testo teatrale, anzi una trilogia, su qualcosa che conosco appena? E questo mi ha portata a tergiversare, ma non al punto di bloccarmi nel cercare una risposta a queste domande. Che puntualmente mi è arrivata leggendo, e in qualche modo rivivendo nel ricordo, attraverso la messa in scena di questo testo, situazioni del mio passato.

Mi trovo nel Greenwich Village, anno 1998, sono approdata a New York da poche settimane, anche io rispondendo alla chiamata che mi spinge a cercare chi sono nella Grande Mela, in ritardo di oltre trent’anni rispetto alla generazione Beat dei Sessanta. Il mio riferimento letterario appena scoperto è Paul Auster, e il suo “New York Trilogy”, trovato nella gigantesca libreria “Strand Bookstore” di Fulton Street, dove sono diventata di casa nelle prime settimane di approdo a Manhattan. L’ho scelta come rifugio dal caos metropolitano, dal moto perpetuo al quale ti costringe la metropoli dove le luci non si spengono mai. Tra gli scaffali dei libri, usati e nuovi che siano, mi fermo ogni giorno e riprendo fiato. Leggo la Trilogia di Auster in Inglese, provando a immergermi nella sua lingua, ma soprattutto nella visione dell’autore. Allo stesso tempo, come se la voce di Auster mi guidasse, esploro la sua Upper West Side, provo a non perdermi tra la folla di Broadway, a non finire travolta di cose, sottraendomi all’influenza nefasta delle vetrine della Fifth e di Midtown. E, finalmente, oso entrare nel Greenwich Village, quello stesso nucleo della Beat, dove sono ambientati oggi i tre copioni contenuti nel volume di Zucaro.

Non so cosa vado cercando in quelle settimane di fine anni Novanta, ma una sera mi infilo in un locale molto simile a quello in apertura del primo testo di Zucaro (“Far finta di essere Beat”). Suonano Jazz in un ambiente rimasto ancora fumoso. Lo sarà per poco, penso oggi, il fumo abolito ovunque nella Manhattan degli anni duemila. Non ricordo molto della serata, tranne che fossi sola, alla soglia dei trent’anni, e non capissi granché: dove fossi, ma soprattutto chi fossi e perché mi trovassi lì a cercare qualcosa.

Qualche anno dopo, nel 2004, sono di nuovo nel Greenwich, in attesa nell’atrio del Saint Vincent Hospital. L’uomo di cui sono innamorata in quegli anni, mio compagno di vita da allora, uno dei pochi newyorkesi sopravvissuti alla strada di “West Side Story”, sta per essere ricoverato per accertamenti, consunto da una polmonite. Ha scoperto di avere anche l’epatite C, tipica malattia di chi ha vissuto gli anni dell’esplorazione libera di ogni tipo di droga. Cioè di chi come lui ha frequentato nei Settanta, la Disco del Paradise Garage, ormai un’icona del remoto passato. Con me, in quell’anticamera che ha accolto un’intera generazione perduta a causa dell’Aids, c’è il mio amico ‘Cuor di Leone’, di passaggio dall’Italia, anche lui un personaggio del Greenwich, se solo fosse nato nella Grande Mela anziché a Roma, se solo fosse nato negli anni giusti. Siamo inseparabili io e Riccardo, anche oggi che non è più in vita, lo porto in me, nella mia vita. Allora, in quel periodo di post formazione, ognuno ha dovuto, o voluto, prendere strade divergenti, che ogni tanto si incrociano, come in quella bolla al Saint Vincent. Mi viene in mente quel momento, quell’attesa, quell’abbraccio tra amici che si sostengono nel momento dell’incertezza, della sofferenza, della paura, mentre leggo nei quadri di Zucaro, i dialoghi tra i suoi personaggi ‘straccioni’, e ci trovo storie alle quali non sono appartenuta, per le quali sono arrivata tardi, che non conosco, ma che mi hanno attraversata in quell’atrio, in quell’attesa che mi accomunava ad altri prima di me.

D’altra parte i miei anni di formazione sono trascorsi a Roma, in un solo luogo, la facoltà di Fisica dell’Università La Sapienza, e quando penso a me e a Ric, al gruppo di amici che eravamo in quegli anni, al gruppo del coro di Fisica del Prof. Paolo Camiz, Fisico e musicista, mi sento vicina agli ‘straccioni’ della beat, che attraversano il palco immaginario di Zucaro: giovani gay, liberali di sinistra, piccolo medio borghesi in cerca di evasione, lesbiche mascolinizzate, hippy, studenti radicali, studenti punto. Altra cultura, altra epoca, altri studi, altre esperienze, altra musica, quella dei madrigali del cinquecento, eppure lo spirito oggi mi sembra simile, quello della ricerca dei ventenni, del desiderio di formarsi, di credere nelle proprie idee, capaci di cambiare il mondo.

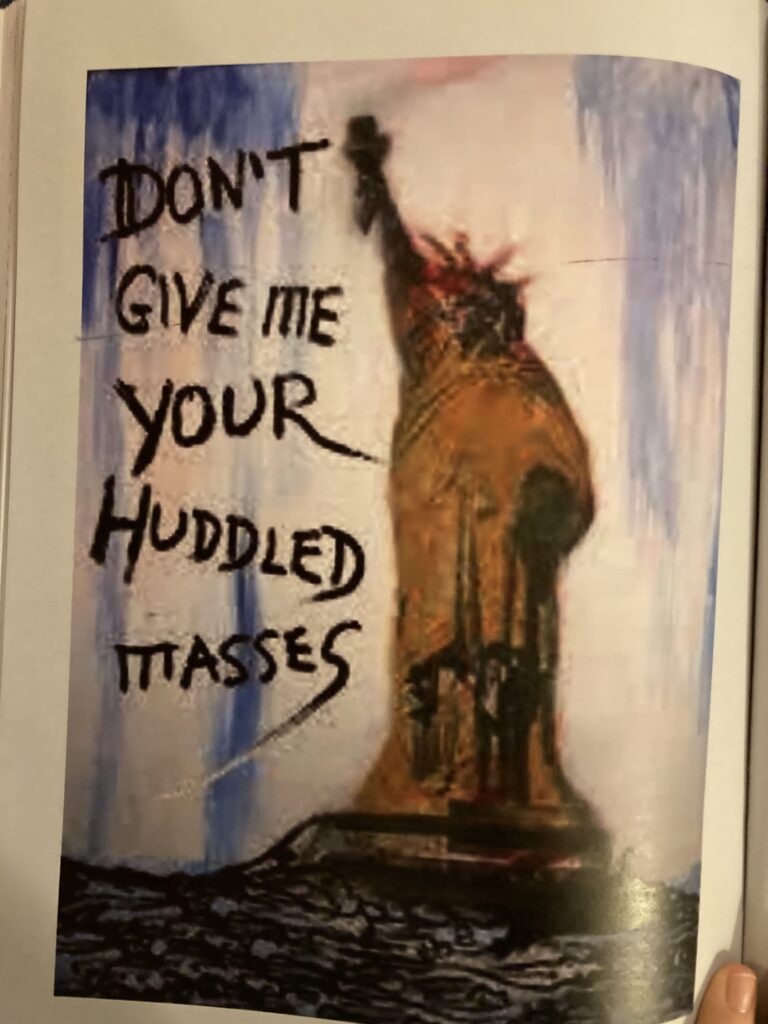

La Beat Generation è per me un passato a prescindere, conosciuto solo per gli effetti che ha avuto sulla mia storia, cominciata nel Luglio del 69, in pieno allunaggio. Allora, la parabola di quella generazione era già in fase discendente a New York e cominciava a salire in Italia. Gli echi di quel ritmo si infiltravano nel mio DNA, ma non nei ricordi coscienti. Nascevo a Roma ma crescevo ad Aprilia, dormitorio attorno alle fabbriche dell’Agro Pontino. Cosa potevo assorbire, mentre mi formavo in provincia, degli anni di Ginzberg, Kerouac, Dylan, delle risonanze Pasoliniane, delle assonanze e traduzioni della Fernanda Pivano, ricordata da Zucaro come la ‘Very Distinguished Literary Lady’ (così definita da Allen Ginsberg)?

Eppure, leggendo le parole dei personaggi messi in scena da Zucaro, ritrovo qualcosa di anche mio, qualcosa per cui vale la pena scrivere, qualcosa che vale la pena ascoltare, che vale la pena mettere in scena, portare a teatro, perché gli spettatori di oggi possano farne esperienza. La musica delle parole scambiate tra i personaggi, che l’autore immagina e fa dialogare o scontrare, arriva fino a me, a stimolare il mio beat, anche se post, da postfazione appunto. Come dire, un autore che quella generazione l’ha vissuta, incarnata, studiata, mi passa un testimone, mettendo in scena personaggi, che si muovono oggi come fossero in quegli anni. E io provo a raccogliere la palla, a rilanciarla a posteriori, sperando di riuscire a farla arrivare ancora più lontano.

Nel primo copione (“Far finta di essere beat”), il protagonista P. è un artista rimasto solo, in un locale pieno di ricordi. Cerca un senso a un passato che lo ha riguardato, lo ha formato, ma non gli ha forse consentito ancora di trovare la risposta alla domanda esistenziale sua e di tutti: “Che ci faccio qui?”. Le sue parole, mentre esplora possibili risposte, sono le parole dei grandi protagonisti beat. Attorno a lui rivivono quadri di personaggi al limite dello stereotipato, le cui voci incalzano con un ritmo che riesce ad attraversare anche me e mi permette di riconoscermi in quello spirito di ricerca al quale non ho potuto appartenere, per motivi solo cronologici e geografici. Parafrasando l’esperienza di Pasolini, anche io forse avrei voluto arrivare al Greenwich a vent’anni e restarci. Per capirne l’essenza, per far parte dei beatnik.

E invece ci sono passata di striscio. Sono arrivata tardi e non ci sono rimasta. Eppure la storia beat riguarda anche me, me ne sono fatta carico inconsapevolmente, andando a cercarne le tracce nel Greenwich, in un’epoca allora passata e oggi più che mai trapassata, e ora provando a riesumare quello che in me ne è rimasto, grazie anche a chi, come Piero Zucaro in questi testi, ne tramanda le voci, i suoni, il ritmo, la musica.

Nel terzo copione, infatti (“Pensavo fosse Dylan (invece era una cover-band)”), Zucaro mette in scena la figura di Bob Dylan, o meglio la sua controfigura, demarcando la linea sottile che separa il genio dal folle. La storia si sviluppa attorno a un fraintendimento tra due personaggi, colui che vuole celebrare l’artista, il genio, e colui che non si riconosce in nessuna etichetta, perché in effetti non è lui quell’artista, quel genio, ma solo uno che lo impersona. Il musicista di cover non può essere Dylan, non ha la sua originalità, il suo spirito di ricerca e la verità viene a galla maschera dopo maschera, così da portare alla luce l’essenza del vero artista immortale.

Il secondo copione (“Un musical in 3D”), un vero e proprio libretto d’opera, si apre con la losca figura dell’impresario infernale, Dr Hell appunto, e con le sue parole che sembrano ispirare fiducia: “Credo… Credo ci fosse, allora, l’idea che si potesse cambiare il mondo. Quell’idea… era più importante dell’azione concreta. La sensazione di poter agire era più importante che agire veramente. Oggi… Oggi è questa idea che manca. Essenzialmente. Le idee sono una cosa molto potente. Le idee non possono essere uccise…”. In realtà l’impresario è un imbroglione e un personaggio di facciata. I veri protagonisti sono i giovani musicisti. Sono loro che impersonano la potenza delle idee, solo che ne sono inconsapevoli. E il vortice interattivo tra i due e l’antagonista che vuole fregarli, diventa la spinta propulsiva giusta, la spirale in salita, che dal mio punto di vista rappresenta la ricerca di ognuno per dare senso alla propria esistenza. Una ricerca che dura tutta la vita e che nasce dall’idea appunto che si possa cambiare il mondo. E chi ne è portatore, di questa idea imprescindibile per gli esseri umani, se non i giovani? Gli adolescenti, i post adolescenti, chi ancora non è arrivato ai trenta, chi ancora incarna con la ricerca di sé la possibilità di creare valore in un mondo impermanente, dove la vita di ognuno conti e nessuno sia lasciato indietro.

Riflettendo, dopo la lettura dei tre copioni, credo che il valore di queste storie, di questi personaggi, di questi quadri viventi, sia proprio nel passaggio di un testimone che possa arrivare a coloro che oggi incarnano quella giovinezza, coloro che abbiamo colpevolmente privato di quell’idea di poter cambiare il mondo, lasciandogli un mondo allo stremo, complesso, sfruttato, oppresso dagli interessi di pochi, entrato in una fase digitale che ci allontana gli uni dagli altri, nell’illusione di essere perennemente connessi. Abbiamo creato, forse anche dalle ceneri del beat, un mondo pixelato, che ha bisogno ora più che mai di tornare al senso del beat, al nucleo del beat. Da quella radice, che non sarà mai secca fino a che ci saranno autori come Zucaro, si potranno innestare improvvisazioni nuove, ognuna una voce, indispensabile e unica, purtroppo inutile se lasciata sola, se priva di riferimenti, soprattutto se non esercitata al dialogo. Lo scambio di battute, intonate o dissonanti è la forza del dialogo costruito tra i personaggi dei tre copioni di questo volume, e restituisce storie vere, verosimili, possibili o impossibili, tra le infinite variazioni e improvvisazioni sul tema beat.