Irremeabile

La parola irremeabile mi è arrivata dal sito chiamato ‘Una parola al giorno’. Mi era appena stato indicato da Martina, una compagna di viaggio nella scrittura, e la prima volta in cui l’ho aperto questa è stata la parola che ho incontrato e catturato. O forse è meglio dire che lei mi ha legata con quel suono, quella profonda malinconia di un suono che è già un senso, si è arrotolata attorno a un periodo della mia vita in cui la attraverso, me ne sento attraversata.

Leggevo, con la dovuta lentezza, il dovuto rispetto, la dovuta attenzione, lo sguardo attento, il libro di cui avevo accennato mesi fa “Brevemente risplendiamo sulla terra” edizione La nave di Teseo, dopo aver ascoltato parlare l’autore Ocean Vuang, che dialogava con la sua traduttrice Claudia Durastanti dal SalTo2020 on line. Mi sentivo una surfista del Salone del Libro virtuale, come la parola che avevo catturato in quella sede. Non avevo iniziato a leggere il libro, fino a questo inizio 2021. Eppure sento in qualche modo che la mia vita collima con il nucleo di questa narrazione, con lo spezzettarsi della scrittura di Vuong, il frantumarsi di una forma che coincide perfettamente con l’andare in pezzi di una sola vita o di tante vite. Fin dai primi paragrafi, la scrittura di Vuong mi ha legata. Negli stessi giorni incontravo la parola irremeabile e mi rendevo conto che era perfetta per descrivere ciò di cui è intriso tutto il racconto di Vuong, che inizia e si addentra nella forma di una lettera a sua madre. Sua madre che non leggerà la lettera probabilmente, non perché non ci sia più, ma perché non ha mai davvero imparato nessuna lingua, tantomeno la lingua della scrittura, la lingua del paese che l’ha rifugiata, gli Stati Uniti, dove Vuong è cresciuto ma non nato.

Irremeabile si dice di qualcosa che non si può percorrere in senso inverso, da cui non si torna indietro. Leggo dal sito di cui sopra: “voce dotta recuperata dal latino [irremeabilis] ‘da cui non si fa ritorno’, che con il prefisso [in-] nega [remeabilis], derivato di [remeare] ‘ritornare’, a sua volta da [meare] ‘passare’, col prefisso [re-] che indica un ‘indietro'”.

È una parola che non concede alternative. La imbocchi e non torni indietro, se ti lasci legare dal suo senso. In questa parola è contenuto il meato, che vuol dire il passaggio, letteralmente passare indietro. E quindi irremeabile vuol dire impossibile da ri-passare, ciò che non può essere percorso in senso inverso, quello che si è lasciato per sempre, o quello che ci ha lasciati per sempre, al quale non possiamo tornare. È una parola forse più consolatoria dei sinonimi irrimediabile o irreversibile, nel senso che nell’allusione al passaggio indietro negato c’è anche un prendere atto, senza la preoccupazione di poter fare qualcosa per riparare, rimediare, invertire tendenze. Il passaggio indietro è chiuso. Fine, punto, a capo.

Mi sentivo legata a questa parola, a causa delle conversazioni, poche, avute negli ultimi mesi con il compagno di vent’anni di vita, mio marito, padre dei miei due figli. Riguardavano il nostro sentirci ormai oltre la separazione, ma non ancora dall’altra parte, però in quel passaggio, insieme, verso una destinazione ignota, che non sarà più, come non lo è ora, il luogo dove continuare a essere coppia. Genitori sì, amici forse, reciprocamente legati da tanta vita sicuramente, ma amanti, complici, legati da quella condivisione totale che è il matrimonio, nel senso di una promessa non recidibile, in qualunque lingua possibile, quello no, non ci definisce più.

Ci trovavamo paradossalmente complici, nell’ammettere a noi stessi e l’una all’altro, l’uno all’altra, questo essere in transito, in un passaggio che non ci permette di tornare indietro, a quello che eravamo, a quello che siamo stati per tanti anni, a quelli che credevamo di essere mentre eravamo lì a ricucire, a ricostruire, ristrutturare, restaurare, inserire colla tra crepe, riparare cocci, un po’ come insegna l’arte del kintsugi, fino a che, fino a che, fino a che… fino a che i cocci sono talmente piccoli, che non riesci a rimetterli insieme, sei in mezzo a macerie irrecuperabili, e finisci per vederle come tali, lasciarle lì, resti dell’antica memoria di una promessa. Sei nell’irremeabile consapevolezza che quella memoria ha avuto senso finché continuava ad alimentare la promessa, a mantenerla viva. Ma non ha più senso quando è memoria contenuta solo negli oggetti, nelle cose che ti stanno attorno, nemmeno lontanamente vicina alla promessa, che si è fatta maceria e polvere anch’essa.

Il libro di Vuong, dicevo, parla di un mondo che non conosco e non potevo conoscere, quello dell’essere vietnamiti nella città di Hartford in Connecticut, dell’essere un bambino senza padre, attorniato dalla violenza ereditata da una guerra, vissuta attraverso i sensi di una madre e di una nonna. Parla dell’imparare una lingua per descrivere una storia che non ti è stata narrata, perché non esisteva una lingua capace di raccontarla. Parla di scrivere in una lingua non madre per restituire una storia alla propria madre, che una lingua non ha potuto o saputo o voluto trasmettertela, ti ha trasmesso un linguaggio ma non un idioma. Il linguaggio dei sensi sì, di un corpo frantumato, spezzettato in lettere di un alfabeto sensoriale, che solo grazie alla scrittura, quel bambino diventato ragazzo, diventato adulto, riesce a rimettere insieme. “Da ragazzina, dall’alto del boschetto di banani, hai visto l’edificio della tua scuola collassare dopo un raid americano al napalm. Avevi cinque anni, non hai mai più rimesso piede in una scuola. La nostra lingua materna allora non è affatto una lingua, è un’orfana”, descrive Vuong a sua madre.

La scrittura di questo libro trascina e lega, grazie a un nastro passato, avanti e indietro, a legare e rilegare, avvolgere, nello sforzo riuscito di contrastare il senso di una parola, che esprime quanto la vita stessa sia irremeabile. La storia di un puntino, quell’essere umani nell’universo rappresentato da un punto, è intervallata alla storia di tante farfalle, una miriade di farfalle monarca, che migrano per migliaia di chilometri in un viaggio che sarà senza ritorno, durante il quale deporranno le uova. Un viaggio irremeabile, “le farfalle che volano a sud non torneranno a nord”, scrive Vuong. “Ogni partenza dunque, è definitiva. Solo i figli tornano, solo il futuro ritorna al passato”. Oltre alle farfalle, i bufali popolano questa storia. Quegli animali che corrono in branco, diretti verso un precipizio. Arrivano sulla soglia e cadono, i primi arrivati, i secondi, si gettano senza frenare la corsa, perché è nella loro natura, nel loro essere bufali. Anch’essi avanti e avanti in una corsa irremeabile.

Ho terminato la lettura di questo libro durante una notte di solitudine. La mattina è arrivata troppo presto, ho aperto gli occhi e non c’era luna né luce, ancora, come averli ancora chiusi per tante o poche ore, dipende, quando si aspetta il sonno che non cala sulle palpebre e il tempo si dilata…Volevo scriverne di notte, in quell’attesa che l’alba si affacci dai vetri, mentre entravo e uscivo dalle onde blu che ho incontrato navigando sola in questo tratto di vita. Volevo scrivere della tristezza che mi ha travolta. Quella che forse già era in potenza, era passato un altro sabato e, come ogni sabato degli ultimi mesi, la giornata significa per me vedere o non vedere volti di studenti al di là del mio schermo, nel loro mondo, una camera, un letto, dal quale lottano contro una malattia. Non che il sabato sera non sia sempre stato uno spazio tempo abitato per me dalla tristezza. Sono una Leopardiana a vita, dopotutto. È qualcosa che conosco, a prescindere dalle improvvisazioni in cui avventurarmi per tenerla a bada. Volevo scrivere, dicevo, lo volevo e non lo volevo, resistevo al desiderio di scrivere provando a immaginare che qualcuno fosse qui con me. E se lo fosse stato, con me, non avrei sentito il bisogno di scrivere, forse.

Ma non lo era e questo mi ha spinta a scrivere all’amato che non è più con me. All’amato che non amo più. A quello che non mi ama più. All’amore che si annida dove non è voluto. All’amore che si affaccia quando hai smesso di cercarlo fuori da te. Te lo ritrovi dentro, sbocciato, felice. A quello corrisposto e a quello non corrisposto. A quello clandestino, che prova a non far soffrire nessuno, quando poi alla fine soffrono tutti. A ogni amore dal quale veniamo contagiati, per spingerci a esplorare il labirinto della vita in due. A volte troveremo una strada senza uscita e allora torniamo indietro, ancora in due, a cercare un altra strada. A volte uno dei due dice vado di là, dividiamoci, proviamo percorsi diversi, e va bene così, ci si ritrova da qualche parte. A volte no, qualcuno esce, qualcuno rimane dentro, soli come prima di entrare, in quella condizione del tutto umana che mascheriamo con promesse da non recidere, quando è la vita stessa che per ogni stagione richiede la potatura.

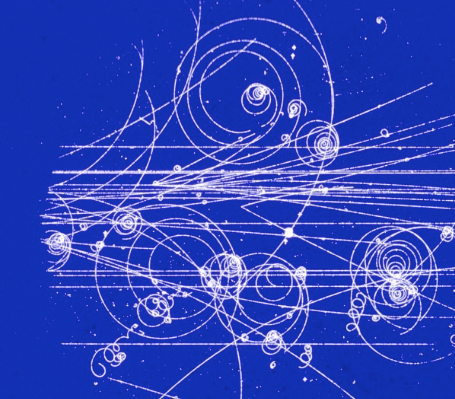

Volevo scrivere di quello che provavo, contando secondi, minuti, aggrappata a questa boa, in un mare blu, sola, solo una, non ho saputo trattenere l’amore promesso, mantenere la promessa dell’amore a vita, forse potrà farlo almeno la mia scrittura, riparare una promessa che ho tradito. Ho spento e acceso la luce. Cercavo nel buio. Trovavo particelle. Sotto le coperte c’erano indistinguibili particelle in una camera a bolle, come anni e anni fa. Ritrovavo in quelle particelle lo stato d’animo di quella solitudine che provo, nell’impossibilità di dare un senso al mio cercare. È sempre stato questo il mio stato d’animo di base? La mia prospettiva che non si vuole spostare da lì? Mentre i miei sensi arrivano lì dove non voglio ancora guardare, interpretare? Stanotte sono arrivati a focalizzarsi nello sbandamento del guardare fissi un punto, uno solo, dove ti sforzi di credere che ci sia tutto, proprio il tutto, ma continui a vedere solo un punto. Era un fuoco imprescindibile. Un polo di attrazione, al quale ho cercato di resistere leggendo le parole di qualcun altro, che forse mi avrebbero fornito una boa con la quale emergere da quel punto… Ma quando mai è così con la lettura? Quando mai, anche leggendo, riusciamo a evadere da quello che abbiamo dentro?

Tristezza, dicevo. Sentirmi a pezzi, tanti pezzi da ricomporre, non riunita come altre volte mi è capitato di sentirmi. C’erano nastri viola a legare i miei pezzi nel mio letto. Poi si sono sciolti in una veloce dissolvenza di particelle in decadimento, che si separavano seguendo traiettorie diverse. Sentivo la pelle unita, spalmata di un unguento che conteneva le crepe, si insinuava a riempirle creando contatti dove si erano interrotti, sentivo e sento tutt’ora un’unico involucro, liscio, caldo, ricomposto, composto e avvolto attorno a questo punto interno, che però è solo un punto, un minuscolo punto nello sconfinato spazio che questo involucro perfettamente teso e disteso confina, nel buio più totale delle domande senza risposta, quelle di quando si guarda il cielo blu, nero, notte, si vedono disegni di carri, orse, cani, e ci si chiede il senso, di dare nomi a quei punti infinitamente lontani, a quei disegni che visti da altrove non sono carri, orse, cani…

Chi sono io per l’altro da me, se non un’idea? Assolve il mio compito, l’idea di me che ha l’altro? Non credo. Nell’incontro con l’altro percepisco troppo spesso una fretta che non mi corrisponde. Un ritmo accelerato da qualcosa che non capisco. Ma il problema è mio, da una vita. Come posso capire se non chiedo? Se non pongo le mie domande? Spesso, quando non ho fatto domande era perché avevo paura delle risposte. E ancora mi capita a volte. Di temere le risposte. Nonostante la consapevolezza, nonostante ne abbia consapevolezza che il non fare domande è uno stallo, è un non rispettare il proprio dubbio, le proprie zone d’ombra, è uno stare fermi, per poi capire che in realtà ci si è mossi, solo che ci si muoveva verso la divergenza, la separazione dell’incomprensione, ognuno con la sua interpretazione.

In ogni storia d’amore c’è un confine, poi l’assenza di confine, poi lo strappo. Da dove parte lo strappo? Da quale improrogabile ineluttabile verità e menzogna? Mi sono aggrovigliata in tanti nastri viola. Quelli che prima mi hanno legata e poi si sono sciolti. Lasciati così, senza un disegno, uno scopo, magari uno rimanesse legato solo un po’ più stretto, per non sciogliersi più. Indosso un nastro viola legato al polso. Lo tengo nell’illusione di ritrovare, in quell’unico nodo rimasto per caso non sciolto, le mani di chi lo aveva annodato, fiocco viola sulla mia pelle, a tenere insieme idee ormai evolute in altro, nella realtà che non le corrisponde.

Volevo scrivere dei frantumi. Delle domande lasciate senza risposta. Della parola libertà. Quando ci si libera dei propri fantasmi? Quale nastro, e di quale colore, continua a tenermi legata a un mondo abitato da fantasmi? Volevo scrivere di irremeabile. Forse doveva essere un nastro viola, non un semplice filo di inchiostro, a dare un senso a una parola così difficile da usare. Eppure così tipica, comune, parte del reale, come quel principio per cui l’entropia aumenta in un sistema isolato, l’entropia aumenta, ogni atto è un andare oltre, poco più oltre, quel confine dal quale non si torna indietro, quell’ordine apparente al quale diamo un senso, che si disordina nell’unico senso possibile, quello per cui tutto, ogni punto, tende al disordine, posizionandosi proprio lì dove è più probabile che si trovi, rispetto ad altri punti.

Guardo la copertina di un libro, anch’essa viola, stesso viola del nastro, trovo la parola viola nel libro, mentre leggo per trovare la boa alla quale aggrapparmi e concedermi un tempo per il pianto. Naturalmente la trovo, la boa, come trovo la parola viola, nel colore di piedi che perdono vita, nell’avanzare dell’assenza, nel procedere del distacco, quando la vita si ritira all’avanzata lenta della morte, in quegli ultimi minuti, ore, eoni? Che trasformano il corpo in cenere, in un battito d’ali, uno sfogliare di pagina, un’ala lasciata sola, si volta, si svolta, nell’oltre. La trovo la parola viola in questo paragrafo, alla fine del quale ho finalmente lasciato scorrere le lacrime. Piangevano la morte di una nonna, non mia eppure anche mia, in qualche strano modo che accomuna e rende famiglia coloro che scrivono.

“Mai fa segno verso le dita dei piedi di Lan. ‘Stanno diventando viola’, dice con una quiete sinistra e spettrale. (…) Osservo la vita di Lan che inizia a ritirarsi da sé stessa. Viola, ha detto Mai. (…) è la parola viola, quella sfumatura intensa e lussuosa che sempre reca con sé, a inondarmi. (…) mi rendo conto che quella parola mi sta trascinando dentro un ricordo”. È un ricordo bellissimo, libero e struggente, di un bambino inconsapevole che viene spinto dalla nonna incosciente a calarsi da una barriera, oltre la quale un’autostrada, per andare a strappare piccoli fiori viola nel verde, con tutte le radici, tanti quanti è possibile nel tempo di una infrazione pericolosa, per riportarli a casa. “Solo quando mi ha messo giù mi sono reso conto che stava ridacchiando. ‘Ce l’hai fatta, Little Dog! Sei il mio cacciatore di fiori. Il miglior cacciatore di fiori d’America!’ Ha tirato su uno dei cespuglietti facendolo risaltare contro la luce rosa e gessosa. ‘Staranno benissimo sul nostro davanzale’. In quel momento ho appreso che è per la bellezza che mettiamo a rischio noi stessi”.

Nel mio immaginario il viola è negli iris che fioriscono ad aprile, maggio, nel verde fresco e intenso della primavera nella casa in Toscana della mia infanzia e adolescenza. Quella casa chiamata il Casino, dove sono stata felice assai.

Il viola è nel mio ombrello, scelto per quel colore.

Il viola è in un nastro annodato in un fiocco, che ho tenuto arrotolato al polso.

Ma non è bastato a legare il ricordo alla realtà della mancanza.

“In vietnamita”, leggo da libro con la copertina viola, “la parola che si usa per indicare la mancanza di qualcuno e per indicarne il suo ricordo è la stessa: nhó’. A volte, quando mi chiedi al telefono Con nhó’ me không? Io trasalisco, convinto che tu mi stia chiedendo, Ti ricordi di me? Mi manchi più di quanto io riesca a ricordarmi”.

A volte lo provo quel senso di mancanza, che è più mancanza che ricordo. Penso a una lanterna cinese. La fiamma che arde, e poi il fumo, l’aria calda, il velo leggero che se non si strappa si espande, si gonfia, prende una forma, bella, una bella forma, aria calda dentro, forma a contenere, finché il volume è raggiunto, si è espanso al massimo. A pressione costante, V aumenta proporzionalmente a T, che è la temperatura del gas, fino a quando puoi smettere di trattenere, la lanterna è pronta, si eleva pian piano, poi sempre più veloce a seconda dei venti che incontra, l’aria calda sale, nella fredda atmosfera dell’oscurità notturna, una voluta trattenuta, che non è più una voluta e non è più trattenuta.

Mi manchi più di quanto riesca a ricordarmi da quassù. E se non mi ricordo quanto mi manchi allora ho già lasciato andare il filo. Il legato si è sciolto. Sono in quell’altrove dove non siamo. Sono un contenitore di calde volute, di volontà dell’esserci, tutta, per poi perdermi, tutta, nel non esserci. Forse l’aria calda, il fumo che riempie la lanterna, impedisce di trattenere, forse. Mi manchi più di quanto io riesca a ricordarmi.

Concludo con le frasi di Vuong: “Ricorda: le regole, come le strade, possono portarti solo in posti già noti e battuti. Sotto la griglia c’è un campo, è sempre stato lì, dove perdersi non significa mai sbagliarsi, significa solo avere di più.

Sii di più è una regola.

Mi manchi, è una regola.

‘Meno’ è sempre più piccolo di ‘piccolo’ è una regola. Non chiedermi perché”.