Pigiama

Come si traduce in italiano “It’s the cat’s pajamas”? Chiede William a colazione.

E che vuol dire? rispondo.

È un idioma, un po’ come dire “It’s the bee’s knees” (letteralmente ginocchia delle api), fa mia figlia Lucia, cresciuta bilingue italo americana.

Peggio mi sento, penso io, non ho mai sentito nessuna delle due espressioni. E dire che mi vantavo un tempo di essere diventata una vera newyorkese!

Non esiste un’espressione equivalente in italiano, fa mio figlio Simone, anche lui con la mente tra due culture. Letteralmente significa “è il pigiama del gatto”, ma in italiano non saprei, vuol dire che è il massimo, il top, il meglio che si possa immaginare.

Forse potrebbe tradursi come “è il fiore all’occhiello”? Azzardo io.

Ma Simone non è del tutto convinto.

E a me resta nell’ombrello la parola pigiama, il pigiama del gatto.

La conversazione è di quelle che mi intrigano. Avviene a colazione con William e la sua compagna Myriam. Lui è un musicista svizzero americano, pianista, direttore di ensemble, lei flautista svizzera tedesca. Hanno un cane di nome Max, un beagle taciturno, e soggiornano nel mio Agriturismo Il Cucciolo, in cerca di tranquillità e di scambi culturali. Da dove vengono gli idiomi? E come si traducono da una lingua all’altra? È possibile farlo? Ne esistono anche in Italiano ma l’Inglese è maestro in questo campo. Ricercando le origini di questa particolare espressione, mi sono imbattuta nel sito “Disappearing idioms”, dedicato a tanti idiomi inglesi in via di estinzione. Capire gli idiomi di una lingua è la prova che ti fa sentire a casa in quella cultura. Un po’ come capire i titoli dei giornali. O cogliere le sfumature di un brano musicale. I musicisti sono i più esperti tra i comunicatori, secondo la mia personale classifica. I veri “cat’s pajamas” tra coloro che sanno dialogare in qualsiasi lingua, ne sono convinta. Hanno l’orecchio esercitato all’ascolto, comunicano attraverso le note e le frasi musicali, elementi di una lingua che non ha bisogno delle parole e che per questo è universale. Non è un caso che William sia anche traduttore, oltre che musicista, dal tedesco o dal francese all’inglese. E il suo interesse per l’italiano è in questo ambito.

Ci pone indovinelli del tipo: voi che fareste se doveste imparare una lingua da zero?

Probabilmente mi allontanerei da chiunque parla la mia lingua, cercherei esperienze nelle quali cavarmela socializzando. E poi leggerei e guarderei film. Fa mio figlio.

E quali libri pensi che io abbia letto per immergermi nell’italiano? Gli chiede William. Ti lascio un indizio, uno ha a che fare con la cucina.

L’Artusi, provo a indovinare, ammettendo di non averlo mai letto. Lui invece è esperto di ricette e storie raccontate dal “Master chef” ante litteram, proprio perché si è dedicato allo studio dell’italiano partendo dalla cucina! Poi è passato a Pinocchio di Collodi e infine alla Divina Commedia di Dante.

Tornando al ‘pigiama del gatto’, l’espressione nasce nel mondo del Jazz degli anni venti negli Stati Uniti. Le donne emancipate dell’epoca, le Flappers, vengono anche chiamate gatte e la moda dei pigiami comincia in quel periodo. Dire che qualcosa è letteralmente “il pigiama del gatto” significa che è la cosa più desiderabile in assoluto. L’uso è più spesso riferito alle cose, come dire che un oggetto è il meglio del meglio: un nuovo modello di autovettura è “the cat’s pajamas” tra le automobili, per esempio. Il legame con l’altro idioma, “the bee’s knee” non è così chiaro, anche perché alla fine dell’Ottocento un “ginocchio d’ape” stava a significare qualcosa di piccolo, insignificante, irrilevante. Quindi il contrario di quello che poi diventa la rappresentazione idiomatica della frase dagli anni venti del Novecento in poi.

Tra gatti, api e pigiami, mi sono imbattuta in un coniglio, mentre leggevo l’ultimo libro di Chiara Gamberale: “L’isola dell’abbandono” (Feltrinelli). Uno dei paragrafi che mi è rimasto impresso riguardava la descrizione dell’inizio di una relazione tra la protagonista e il ragazzo di nome Di. La loro coabitazione nella casa dei nonni di lui inizia spontaneamente, da un giorno all’altro. I due si incontrano, si innamorano ed entrano in una bolla di tempo nella quale condividono giorni e notti, imparando a conoscersi nella piccola camera appartenuta ai nonni di lui, che si trova sopra il ristorante che suo nonno gli ha lasciato in eredità. “Nella casa dei nonni di Di non c’è il riscaldamento e allora hanno rovistato negli armadi e hanno trovato un pigiama di flanella marrone per lui, una camicia da notte di lana leggera e pizzo per lei: i primi giorni di un amore, in questo, somigliano a quelli di un matrimonio di lungo corso, riflette lei. Puoi vestirti come ti pare ma l’effetto che avrai sull’altro sarà comunque lo stesso. Nei primi giorni di un amore quei vestiti ti resteranno addosso un attimo, in un matrimonio di lungo corso deciderai tu se e quando cambiarti: ma in entrambi i casi per l’altro sarà assolutamente indifferente come ti sei conciato”.

L’immagine è povera, scarna, ma bellissima e forse un po’ folle, come vedere un gatto con il pigiama e pensare che sia il meglio del meglio. Se due persone si scelgono e si infilano la biancheria dei nonni, in mancanza di altro e senza bisogno di altro, allora l’amore è totale, e’ tutto lì e per descriverlo non occorre aggiungere altro. Lo palpi, lo senti, lo percepisci e lo riconosci in quella camicia da notte di pizzo e in quel pigiama di flanella, che non ti appartengono ma che hanno già vestito l’amore di qualcuno prima di te. È stato così che poco più di un paragrafo è diventato per me il “cat’s pajamas” tra le descrizioni dell’inizio di un amore. Come evolva o vada a finire non ha davvero importanza. Perché il tutto e già lì, la totalità del sentimento ti abbraccia e se lo hai provato lo riconosci.

Più ci penso e più mi convinto che “The cat’s pajamas” è l’immagine di un sentimento, di quell’illuminazione che si percepisce quando si dà il meglio di se o si nota il meglio negli altri, nelle cose che ci circondano, negli eventi che succedono attorno a noi. Il pensiero mi fa tornare alla memoria il salto da New York all’Umbria, dalla vita nella Metropoli simbolo del sogno americano, all’avventura di trasformare un’azienda agricola dismessa in un agriturismo, in un periodo della vita in cui, ovunque fossi stata, mi sarebbe bastato avere vicino mio marito e i nostri due bambini piccoli per stare bene. In quei primi mesi di adattamento alla campagna invernale, provenienti da un minuscolo appartamento nella Upper West Side di Manhattan, abituati a un comprensorio di centinaia e centinaia di coinquilini, la casa contadina, passata a mio nonno e poi a noi, era ancora scarna, non connessa e isolata su una collina sperduta. Era l’inverno di inizio 2005, il camino faceva tanto fumo e scaldava poco, avevamo solo un paio di valige e negli armadi vecchi e stantii c’erano capi di un nonno poco conosciuto, qualche coperta spessa e dei maglioni ereditati da metterci addosso, quando ci infilavamo nel letto come se dovessimo uscire all’addiaccio.

Lo spirito con cui ci siamo adattati era frutto di una gioia a prescindere per esserci lanciati in un’avventura, che per tante persone è il “cat’s pajamas” delle avventure da pionieri di un’epoca tramontata: avevamo ereditato un posto, le chiavi, e sognavamo ogni giorno di trasformarlo e farne non solo la nostra casa, ma anche un luogo dove ospitare gente di ogni dove, condividendo esperienze, sogni, idee, lingue, ricette, pasti, emozioni… È stato così all’inizio e per molto tempo fino alla realizzazione del sogno, che si materializza ogni volta che mi trovo a chiacchierare con persone come William e Myriam attorno al tavolo della colazione. Non ha importanza che il tempo abbia inesorabilmente trasformato quello che è stato, non è detto che “the cat’s pajamas” di un tempo lo rimanga per sempre. Però quel periodo c’è stato lo hai vissuto, fa parte di te… E ti può tornare in mente dopo oltre un decennio, mentre conversi con un signore americano svizzero appena conosciuto, che si diverte a stuzzicare la fantasia rispetto ai problemi di traduzione, instillando nei tuoi pensieri che i gatti possano indossare pigiami in una qualche dimensione del nostro universo.

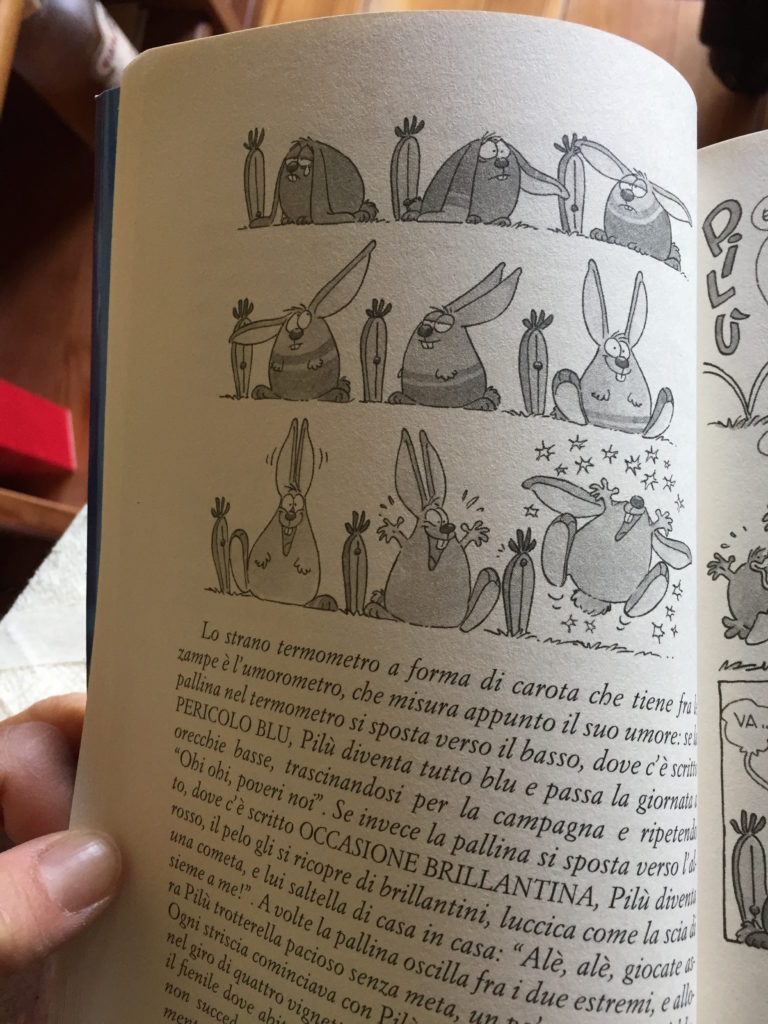

La storia non finisce tutta qui, naturalmente, perché di gatti si potrebbe parlare all’infinito, come di pigiami forse, e di conigli, infatti uno dei protagonisti della storia della Gamberale è il coniglio Pilù, perfetta rappresentazione del disturbo bipolare, tema alla base del racconto, oltre al tema dell’abbandono, del disagio psicologico e della possibilità di superarlo grazie all’amore in tutte le sue forme. C’è molto femminile nella storia della Gamberale. Ci sono tutti gli aspetti di un sentimento di amore materno, sviscerato nelle varie componenti dell’accudimento, della preoccupazione, della fiducia, dell’amore incondizionato, del ricordo, dell’accettazione e della trasformazione irreversibile alla quale si va incontro diventando madri.

Solo poco tempo fa, a proposito di traduzioni e di amore materno, mi sono trovata alla John Cabot University per la lettura della traduzione in inglese di alcune pagine del romanzo di Andrea Mauri, “Due secondi di Troppo” (Il Seme Bianco) (dal quale ho acchiappato la parola cura). In apertura c’è un letto di una clinica, dove la madre del protagonista, avvolta nel suo scialle, si cosparge del profumo di Dior, dal nome Poison, che in inglese in realtà vuol dire veleno. Il profumo pervade la stanza, come i primi paragrafi del romanzo penetrano nella mente del lettore grazie alle parole sdrucciole che si infilano nelle narici, anche solo leggendo. Mi chiedevo come l’incipit avrebbe reso in inglese, una lingua meno sfumata dell’italiano. C’era poi la questione del titolo, difficile da tradurre, come in molti casi nei quali una traduzione letterale potrebbe non avere l’effetto cercato. L’autore ha raccontato che mentre scriveva questa storia si è imbattuto in una ricerca sulla durata necessaria a uno scambio di sguardi per capire se una persona ci interessa o meno. E sul fatto che bastano dai 2 ai 3 secondi perché il cervello elabori questo tipo di informazione. È stata questa ricerca a suggerirgli un’evoluzione del suo personaggio legata alla relazione tra lui e il medico che ha in cura sua madre.

Durante la presentazione alla John Cabot ho conosciuto Berenice Cocciolillo, insegnante di italiano e di traduzione letteraria dall’italiano all’inglese, a studenti che provengono da diversi paesi e studiano a Roma nell’Ateneo Americano. Mentre ascoltavo il testo nelle due lingue mi sono resa conto che il romanzo di Mauri ha la qualità di prestarsi bene alla traduzione in qualsiasi lingua perché rende per immagini un tema universale, quello del rapporto tra un figlio e sua madre. Alcuni autori hanno il dono di trovare l’amo giusto per pescare nell’inconscio collettivo e, quando succede, l’effetto è che la narrazione funziona in qualsiasi lingua. Ma la storia legata al titolo non è facile da tradurre. Anche in italiano del resto il titolo si capisce a fondo solo leggendo il libro. E per questo è stato davvero interessante dialogare con gli studenti provenienti da diversi paesi, uniti dal compito della traduzione, e afferrare le loro impressioni. Una ragazza di origine pakistana, per esempio, raccontava che nella sua cultura si crede che le persone abbiano la possibilità di incontrarsi sotto forma di spiriti e che quando poi capita che si incontrino di nuovo sulla terra in forma incarnata, basta uno sguardo perché si riconoscano. È una sensazione bellissima e mistica allo stesso tempo, comunque reale, al di là delle spiegazioni, scientifiche, filosofiche o religiose che siano. Esiste questa possibilità di riconoscersi tra persone, che a volte capita e diventa l’incipit di legami di amicizia o di amore, stretti dal battito di ciglia di uno sguardo ricambiato? Io credo di sì, ne sono convinta, e quando succede è proprio quello che si può definire come il “cat’s pajamas” delle relazioni umane.

Ho messo da parte L’INFERNO per il momento, per fare il mio lavoro quotidiane in italiano leggendo il tuo articolo divertente … Grazie! È stato un piacere fare la tua conoscenza e quella di tutta la tua famiglia! Il vostro luogo nel bosco e veramente “il pigiama del gatto”!

Speriamo che possiamo tenerci in contatto! con affetto, William D

P.S. un nuovo nome per il centro?: Il Pigiame dei Cane?

Grazie William, che tu abbia messo da parte l’Inferno è un onore immeritato! Eppure non posso certo dire torna all’Inferno che merita di più …. Il piacere di conoscere te e Myriam è stato mio. Spero davvero di ritrovarci in qualche luogo dello spirito. Il pigiama del cane… davvero un altro complimento bellissimo per il nostro Agriturismo Il cucciolo!